首先,德扎剧本很好,已经有了全本翻译,建议大家有空可以看看:

德扎注释是很久以前就想写的了。前段时间把剧本抠了一遍,这两天趁着有空就准备写写。注释内容主要来自各种传记和网络资料,只能尽量,并不能保证完全的准确和还原,有所错漏还望各位不吝【当面】指出。当然要是没人愿意搭理,也就权当我自娱自乐吧。

1. 挖坟

贱卖头骨一事自然只是Michael Kunze的杜撰,但也并非空穴来风。事实上在莫扎特死后,康斯坦斯通过举办纪念亡夫巡回演奏会收入颇丰,以至于在1797年可以一下借出3,500 Florin(约合350-390金路易)的巨款以收取利息,并且其遗产中可以包括27,191 Florin的现金。在举办演奏会的同时她也大力参与了莫扎特生平故事的讲述事业(当然某种意义上也是为了和莫扎特的父家亲人争夺话语权,因为在娜娜的讲述中对她的评价非常低),并在1826年与她的第二任丈夫Georg Nissen合作出版了莫扎特的传记。所以某种意义上,她的确是“利用”了莫扎特死后的盛名来获取金钱,只是背后的动机已经很难用一两句话说清了。

2. 梅思迈医生

Franz Anton Mesmer(1734-1815),维也纳当地名医,其最著名的学说是“磁疗法”的应用。1768年莫扎特12岁的时候便在他的居所演出了他所作的清唱剧Bastien und Bastienne(K. 50/46b),之后与莫扎特父子也有所交集。莫扎特1790年所作的歌剧《女人皆如此(Cosi fan tutte)》(K. 588)中对梅思迈医生进行了调侃和嘲讽。

剧中关于头骨的研究又牵涉到“颅相学(Phrenology)”的诞生。颅相学由德国解剖学家Franz Joseph Gall于1796年提出(当然在这之前就已经有萌芽),认为人的性格心理智力等特质能够通过对头骨的测量而判断,此学说在19世纪大为流行,至今仍有余波。这种认为通过理性测量能够掌握人复杂内心的学说自然与当时启蒙时代的大背景不无干系。剧中第二幕那个法国画家的脑子也是通过梅思迈医生送到了科洛雷多大主教的收藏室,大家也可以自行猜测这里想收小莫头骨的人到底是谁。

3. 让-皮埃尔

这个负责扛包挖地的仆人Jean-Pierre是谁很难考证,但小莫在童年时期的确有个名叫Jean Pierre Potivin的仆人,负责在小神童的巡回演出中照顾莫扎特一家。如果真的是他,那么MK在剧本中强调这个名字也是很有趣了。当然考虑到两个版本里这个仆人演员的年龄(看看FP蛋妞这么嫩的脸)……同名的可能性更大一些。

4. 玛利亚·特蕾莎女皇

Maria Theresia(1717-1780),哈布斯堡皇朝唯一一位女性统治者。她的政绩在此我们不作评价。我们所知道的是,尽管她曾经在小神童巡演期间热情接待过莫扎特一家,但在1771年底写给儿子Archduke Ferdinand of Lombardy的一封信中,则劝说儿子不要接受莫扎特父子的求职:“……我不相信你需要什么作曲家或者那些没用的人……让这些仿佛乞丐一样四处游荡的人来侍奉你,会让这些侍奉降格蒙羞。”

当时莫扎特父子二人正在进行一次意大利之旅(意大利之旅共进行了三次,1769年12月至1771年3月,1771年8月至12月,以及1772年11月至1773年3月)。意大利之旅是父子俩试图远离萨尔茨堡、在外求得更好职位的最后一次尝试,最后这个目的以失败告终,并且还某种程度上惹恼了当时萨尔茨堡的统治者(科洛雷多的前任)。在列奥波德还抱有幻想的时候,上面特蕾莎女王的这封信就已经被萨尔茨堡高层知晓了。特蕾莎女王这么写,出于维也纳和萨尔茨堡统治阶级的关系,也出于对自己儿子的提醒和撇清——但是其中也不可避免地透露出她对莫扎特父子的真实想法,无论是怎样的神之子小天才,“下等人”依旧是“下等人”。

值得注意的是,之前的旅行都是举家出行,但这几次意大利之旅,尽管妻子和女儿苦苦哀求,尽管儿子也希望母亲和姐姐能够和他们作伴,Anna Maria甚至详细说明了多带两人并不会增加太多开支,列奥波德依然执意找各种理由拒绝了母女二人同行的请求,并且尽可能地拖延回归萨尔茨堡的时光。安娜·玛利亚和娜娜到最后也没有去成意大利。背后的心理动机到底是什么——对责任的短暂逃避?对在外“自由”的享受?或者是过于贪恋父子二人独处的时光?不是我随随便便就能断言的。

5. 安东尼奥·萨列里 Antonio Salieri

萨大师(1750-1825)大家当然很熟了也就不用讲了……当然剧中这段发生在1762年,那会儿萨大师才12岁,自然不可能出现在美泉宫还受到如此器重。就当是MK没事儿一定要给小莫找个有名的对头吧。

6. 小神童

当时姐弟二人,尤其是小神童本人的确很受贵族欢迎,各地都流传着小莫与王室大人孩子亲密无间的传说,其中也包括著名的蓬巴杜夫人、断头王后玛丽·安东瓦内特。跳上特蕾莎女皇的膝盖索取她的亲吻也是诸多轶事之一。小神童的形象随着旅行而流传开来并受到赞誉和神化,对成年莫扎特到底意味着什么,是助推还是负担,是声名还是阻碍,并不是我在这里就能说清的。

7. 冯·瓦尔特施泰腾男爵夫人

Baronin von Waldstätten(1744-1811),全名Martha Elisabeth Waldstätten,在莫扎特在维也纳期间给予了他非常多的帮助,包括给小莫借钱,在小莫与康斯坦斯结婚前为这一对爱侣提供庇护(小康曾经逃离自己家在男爵夫人处住了一个月,在经历了签合同——撕合同之后又去男爵夫人家住,以至于韦伯夫人威胁要把她送进监狱,也因此小莫非常着急结婚),为小莫和小康举办结婚晚宴,在沃夫冈和列奥波德之间充当中间人和调解人,以及在小莫有一回看中一件红外套的时候(1782年9月28日信)直接买下送给了他。(最后一条非常好笑,你们嘴甜得要命的沃夫冈在信里还说啊这件红外套太——好看惹我看得着迷了都不想管价格了请一定告诉我我哪儿能买到要花多少钱呀,没过两天男爵夫人直接答应会送,哎呀沃夫冈这个信回得开心的呀,全是感叹号:Allerliebste, Allerbeste, Allerschönste, Vergoldete, Versilberte und Verzuckerte, Werthesteund schätzbareste Gnädige frau Baronin!——最亲爱的,最好的,最美的,镀金的,镀银的,镀糖的,最高贵最值得尊敬的仁慈的男爵夫人!啧啧,仗着人家宠爱你是吧。)

至于男爵夫人本人,剧中唯一保留下来的可能就是充当父子俩中间人这一特点,其他时候更多是一个时空之外的叙述者、旁观者和主旨提点人。从生卒年可以看出男爵夫人其实只比小莫大12岁,美泉宫这里她也才18岁。历史上男爵夫人在性格上比较自由放浪(也许这点性格正好和小莫契合),小莫在给妻子和父亲的信中都提到过她“名声不好”“有过不少情夫”,但是小莫对她永远充满感激,并表示愿意护卫她,至少不参与那些风言风语。

8. “除了一件穿过的衣服什么也没得到”?

历史上玛利亚·特蕾莎女皇赠送的礼物中也的确包括给姐弟俩的衣服,不过可不是什么旧衣服,而是一件淡紫色绸缎金边衣服。从小在各大宫廷游历的生活也奠定了沃夫冈一生对华美衣服的热爱。

事实上列奥波德的巡游收获颇丰,根据Maynard Solomon在传记《Mozart: A Life》中的计算,扣去旅途花费,列奥波德在旅途中至少净赚12,500-16,500 florin。当时列奥波德的年收入是250 florin,而500-1000 florin的年收入就已经可以过得非常舒适。这份收入后来也成为了列奥波德的遗产(这又会牵扯到之后姐弟俩非常虐心的遗产之争,这点以后再叙)。但是列奥波德出于谨慎,在信件中总是夸大自己的旅行开支而几乎只字不提自己的收入。剧中“除了一件旧外套什么也没得到”同时娜娜却拿着钱盒从后方走过,多多少少也是这种性格的体现。

9. “仿佛大家是在向他鼓掌”

MK的剧本着重强调了每次众人鼓掌时列奥波德都表现得“仿佛大家在向他鼓掌一样”,男爵夫人向阿玛迪伸手时也是列奥波德主动截过男爵夫人的手。不得不说MK虽然说着可以理解列奥波德说着觉得小莫的才华深受父亲培养的帮助,但对列奥波德的讽刺依旧不减呀。

10. “我多希望他永远是个孩子”

列奥波德本人的确非常清楚巡演的成功建立在“神童”的基础上,沃夫冈10岁时列奥波德曾写信给朋友:“我失去的每一刻都已经永远失去。”并表达了对沃夫冈长大的焦虑。这种焦虑到后来演变为对儿子不顾一切的控制:不允许他独自旅行,不允许他自己一个人外出寻找职位,严厉责骂他一切的爱情追求,甚至在儿子21岁与母亲一起出去旅行时强令母子必须同床而寝。这些在我们现在看来几乎不能理解的专横控制背后,是一个父亲无法控制的无力和老迈。

11. “教皇送的礼物”

沃夫冈在1770年7月,也就是14岁同父亲第一次意大利旅行期间,由教皇Clement十四世授予Knight of the Golden Order骑士称号。

(剧中你小莫随便一出手就是教皇送的礼物,敢玩,果然老子就是牛逼。)

12. 赌博与享乐

小莫好赌这点也是许多传记作者会详细描述的对象。虽然并没有证据表明他在赌博上花了很多钱,但他喜欢玩台球,喜欢玩牌,往家里购置一座台球桌就花了300 florin(那会儿一个单身汉在维也纳可能只需要500 florin就能打发一年的生活)。

叉出去讲一句,关于赌徒的心理状态,在诸多文学、传记和心理学著作中都有详细剖析。虽然不见得能套用到小莫身上,但赌徒身上对危险刺激禁忌事物的追求、不断后悔又不断冲动的循环、骰子摇动瞬间极度的欢愉……和小莫生平联系起来非常有意思。

而列奥波德是赌博的坚决反对者,这就使小莫的好赌显得更加耐人寻味。

13. 红外套

这里又必须提一下被删去的红外套。之前也提到,自从玛利亚·特蕾莎女皇送给姐弟俩贵族华服之后沃夫冈对华丽服装的喜爱就持续终生,他央求男爵夫人的信里也曾详细描述对一件红外套的着迷。在费加罗首次管弦乐队完整排练时小莫的服装是:猩红色皮上衣,金色蕾丝三角帽。他的着装有时会让人误以为他是王室官员。

小莫对华丽服装的需求不仅仅是喜好,也有实际的考虑。如果他不重视外貌的修饰,在维也纳贵族圈就会被人看低。对衣物的购买也占据了小莫后来开支的很大一部分。

14. 我是音乐

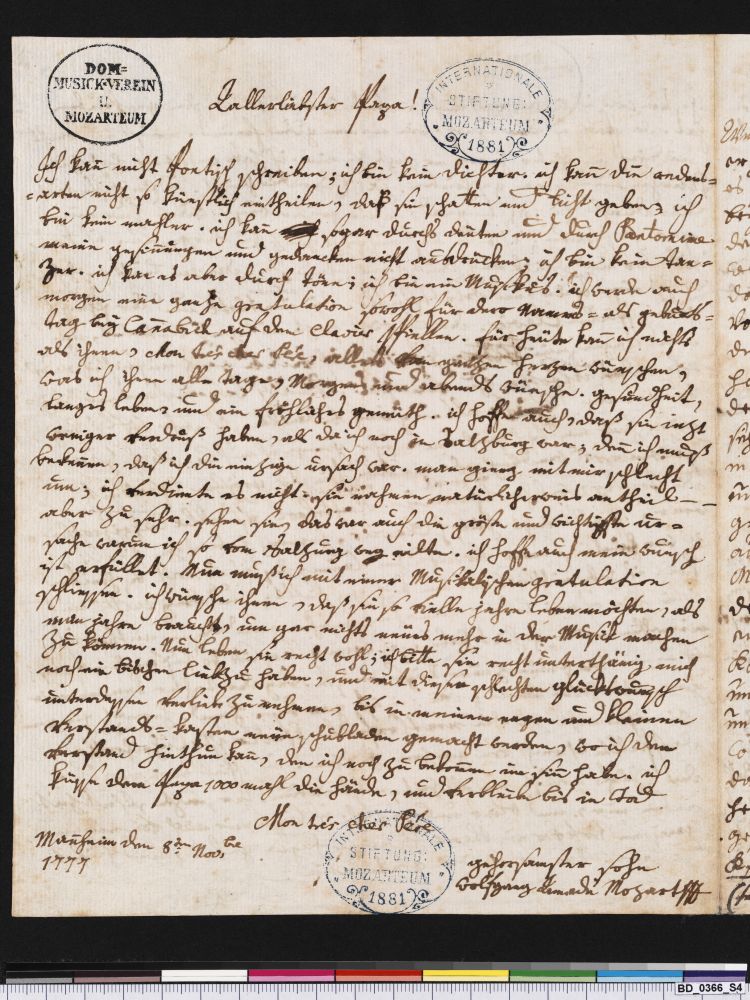

1777年11月8日,小莫在曼海姆给父亲写下了这封著名的信件:

Ich kan nicht Poetisch schreiben; ich bin kein dichter. ich kan die redensarten nicht so künstlich eintheilen, daß sie schatten und licht geben; ich bin kein mahler. ich kan sogar durchs deüten unddurch Pantomime meine gesinungen und gedancken nicht ausdrücken; ich bin kein tanzer. ich kan es aber durch töne; ich bin ein Musikus.

我不会诗意地写作,我不是诗人。我不会那么艺术地组织表达,赋予它们光与影,我不是画家。我甚至不能通过指示和哑剧动作表达我的所思所想,我不是舞蹈演员。但我能够通过曲调来表达,我是音乐家。

这封信件在剧中最后Mozart!颂歌中也出现在了大屏幕上。

15. “我希望大家能爱我”

沃夫冈从小就对爱有着非常强烈的渴求。有传记说小沃夫冈很爱哭,离开朋友就容易生病。萨尔茨堡宫廷小号手Johann Andreas Schachtner说沃夫冈小时候曾经会一天问他十次是不是爱他,如果他开玩笑说不爱,小沃夫冈就会哭。对世间的爱和对爱的渴望持续了小莫的一生——只要去听听他的音乐!——但在他的一生,他最爱的人,尽管也爱着他,却并不能以他期待的方式回应,最后都与他渐行渐远。

16. 科洛雷多大主教

Hieronymus von Colloredo(1732–1812),1772年至1803年担任萨尔茨堡大主教一职,相当于萨尔茨堡公国的统治者,1801年因拿破仑军队,科洛雷多逃离萨尔茨堡,1803年被解除世俗职务。这位大主教在后世的名声已经和莫扎特绑定在了一起,大家都知道这就是莫扎特吵了一架并且反炒了人家鱿鱼的那个讨厌的统治贵族,但他本身的政绩也颇有可圈可点之处。

1771年12月15日,萨尔茨堡前任大主教Schrattenbach逝世,1772年3月,经过委员会49轮投票,科洛雷多当选了萨尔茨堡大主教,他的当选背后很可能有维也纳宫廷的支持。

科洛雷多深受启蒙时代思潮影响,上任之后他大力推动世俗化改革,兴建学校,鼓励学术自由,在他治下萨尔茨堡学者数量显著增加。可以说如果没有利益冲突,光从政治观点而言,小莫没准还能欣赏这样的改革。但改革也意味着礼拜仪式和教堂音乐的削减、宫廷音乐会时长的限制、剧院的关闭,这点对小莫一家来说是致命的:“我住的地方音乐几乎难以生存……剧院方面,我们极度缺乏歌手。我们没有阉人歌手,他们要求更高的待遇,但付不起也不是我们的错。”

这使得本来就一直想离开萨尔茨堡另谋他就的父子俩更生了离开的心思。1773年开始父子俩人频繁利用外出机会试图在外找到新的赞助人。虽然他们试图隐瞒出行的真正目的,但他们还是低估了科洛雷多本人在维也纳的影响力,求职自然是失败告终的。

1777年3月列奥波德再次提出让父子俩外出的请求,科洛雷多拒绝,后来提议让沃夫冈一个人出去,大概好歹是想对这个有名的当年神童好一些。为此1777年8月1日科洛雷多收到了署名沃夫冈的这样一封信:

“孩子们从上帝获得的才能愈大,一定会更多地利用他们的才能来改善自己和父母的处境,同时也会帮助自己,并考虑到自己未来的进步。根据福音书教义,我们应当按这种方式发挥自己的才能。”

这封明着卑微恳求暗里引用圣经来教训讽刺的信自然惹毛了科洛雷多,而且他也一眼认出了列奥波德的手笔。于是他非常简短地回复道:“父亲和儿子自然可以去别处另寻财路,”还补充了一句,“根据福音书教义。”列奥波德不得不递上一封非常屈辱的情愿书请求复职。

这里需要注意的是,尽管父亲自己在这个时期也总是想离开萨堡,但对于儿子独自离开萨堡的请求他却是强烈反对的。在之前的数次求职中,他的目标也是同时为父子两人找到职位,也因此更为艰难。比起萨堡,他更不能忍受父子俩的分离。他总数落儿子的不成熟,认为儿子离开他根本不行。但他的意愿并不能左右现实,1777年9月23日,莫扎特兴高采烈地与母亲离开萨尔茨堡开始了巴黎之旅。这是父子俩的第一次分离,也是二人渐行渐远、逐渐踏上陌路的开始。

17. “我的心就和羽毛一样轻”

1777年9月26日给父亲的信:“我的心像羽毛一样轻!(mir ist so feder leicht ums herz seit dem ich von dieser chicane weg bin!)”

18. 恋爱

阿洛伊西娅并不是莫扎特的初恋。1777年10月沃夫冈和母亲来到列奥波德的故乡Augsburg时,他与小堂妹Maria Anna Thekla(1758-1841,昵称Bäsle)重逢并且迅速坠入爱河。两人用各种双关和哑谜构成了自己独有的秘密语言,交换了许多充满了情欲的淘气信件——直白点说就是互开黄腔调情。

而等到沃夫冈离开Ausburg来到曼海姆遇到韦伯一家时,他又爱上了16岁的阿洛伊西娅·韦伯。韦伯一家的家主Fridolin Weber也是一名音乐人,他的几个女儿均受到了歌唱训练:大女儿约瑟法后来成为《魔笛》首演的夜后,阿洛伊西娅成为了著名女高音歌手(同样参与了莫扎特诸多歌剧的首演),康斯坦斯也曾经演唱过莫扎特的多部作品。当时沃夫冈对阿洛伊西娅的爱情已经进展到他开始考虑结婚的地步,出于沃夫冈的天性,他本能地愿意将自己的一切献给爱人。在1778年2月4日给父亲的信中,他讲述了自己想放弃前往巴黎的计划,和韦伯一家留在曼海姆并随同他们进行下一步的巡回演出。这封信自然引发了列奥波德的强烈反应,而信中沃夫冈有意无意将Fridolin比作父亲的语句(“他就像父亲您一样”)更是惹恼了列奥波德。回信伴随着父亲的震怒慌乱抵达:“即刻去巴黎!”

阿洛伊西娅很快就发现沃夫冈并不是她可以依靠的人。等到1778年年底莫扎特回到慕尼黑,一身法式丧服(红衣服黑扣子,这点倒是法扎还原了,不愧是法国人)的莫扎特遭到了阿洛伊西娅的冷漠对待,他干干脆脆地坐在钢琴边大声弹唱:

“不想要我的人就来舔我的屁股吧。”(法扎的睡玫瑰呢啊?)

至此结束了与阿洛伊西娅的这段恋情。

然后——亮点来了——1778年12月23日,你们沃夫冈同学写信(也就是一如既往地开了黄腔)给她的小堂妹邀请她来慕尼黑玩。

(大哥你……刚失恋啊喂……)

小堂妹如约而至,两人又好了一段时间,直到1779年1月小堂妹受邀和沃夫冈一同回到萨尔茨堡,这段恋情突然结束。很有可能在沃夫冈的故乡小堂妹终于发现沃夫冈并不能自由做主,他的背后有着他父亲的强大意志,而列奥波德从最最开始就反对儿子的一切恋情,不管是和堂妹,还是和阿洛伊西娅。(当然,从一个女孩子的角度而言,也可能单纯就是发现了沃夫冈比较渣。)

这里又要岔出去说两句。无论是法扎还是德扎都把小堂妹的故事隐去了,但是在新版德扎《萨堡冬天》到席卡内德主题曲中,却有这么一位姑娘一边看戏一边摸沃夫冈摸得两人都非常高兴。我就姑且假装她就是和沃夫冈互开黄腔探索身体玩得很开心的小堂妹了!

19. 父亲的恐惧

儿子第一次离开自己让列奥波德充满担忧。在给儿子的信中他反复强调“不要相信任何人”:“Die Menschen sind alle Bösewichter!(所有人都是恶人!)”至于一向信任他人的沃夫冈到底听进去多少就不得而知了。列奥波德尤其害怕儿子受到女人的欺骗,以至于只要儿子表露出一点恋爱的苗头就会大加反对,指责他忘记自己的家庭,忘记自己的天赋和责任,这点即使是后来莫扎特和康斯坦斯结婚时也依旧如此,只是那时沃夫冈已经强大到可以对父亲说不(但是依然不足以无视父亲造成的伤害)。

出于对儿子恋爱和重组家庭的恐惧,列奥波德在信件中非常强硬地要求自己21岁多的儿子与母亲同住一屋甚至同睡一床,要求当时身体已经出现不适的安娜·玛利亚继续陪同儿子前往巴黎。安娜·玛利亚本来非常想从曼海姆直接回家,但沃夫冈想要和韦伯一家一起巡演的念头却让她放弃了这个打算,最后决定听从丈夫的指示(“妈妈应当和沃夫冈一起去巴黎”)。在巴黎,安娜·玛利亚虽然没有直接明说,但多次写信抱怨了自己的不适、孤独和巴黎湿冷的气候,列奥波德选择不去正面回应这些抱怨:“你最后总归需要适应,你在巴黎不止要待几个月。”(1778年5月底,一个多月之后安娜·玛利亚就去世了。)

沃夫冈此次出行的主要目的是为父子二人同时找到一份好工作,这对沃夫冈而言比给他自己一个人谋求职业更为困难。早在沃夫冈出发之前,维也纳教育家Joseph Mesmer就曾向莫扎特一家伸出橄榄枝,许诺提供沃夫冈在维也纳的免费食宿直到他在首都立足,但列奥波德辩称并没有收到这封信,是不是真的我们不得而知。后来经历了诸多风波之后,沃夫冈开始对于此次出行的原本目的产生了反感;同时也出于对巴黎的厌恶,沃夫冈在1778年5月拒绝了年薪915 florin的凡尔赛宫廷风琴手职位。此举当然又遭到了父亲的反对,从1778年6月开始,父亲开始要求儿子回到萨尔茨堡,在母亲去世之后更是背着儿子和主教谈判,最终给儿子谈成了实际年薪为450 florin的一份工作。

这里还要提醒大家注意一下歌词。沃夫冈一直说希望父亲能为他骄傲,可父亲这边,会让他骄傲的是什么呢?

“你的激愤,永远别说出口。

在应当的时候,要学会低头。

这样我就能永远为你骄傲。”

但这不是沃夫冈想要的。

20. 母亲去世。

1778年7月3日,安娜·玛利亚去世。这是小莫第一次目睹死亡,而第一次就是自己的母亲。

“像蜡烛一样熄灭了”是当夜沃夫冈给朋友写信描述母亲之死的原话。在这封信中他请求朋友不要直接告诉父亲和姐姐这个消息,而是慢慢让他们接受。当夜沃夫冈还写信给了父亲和姐姐,告诉他们母亲病得很重,却隐瞒了母亲已经去世的消息。这样的隐瞒绝非冷漠无情,毋宁说是沃夫冈自身的否认阶段。后来沃夫冈也总是闭口不谈,只说是上帝的意志。

在给朋友的信中他说自己当时恨不得随母亲一起离去。

母亲死后列奥波德开始指责沃夫冈:“你有自己的安排,你成天不在家,她不抱怨你也就不当回事。她的病越来越重,最后到了致命程度,你这时才叫医生,当然太晚了。”“我本来盼望着她从曼海姆直接回家,但你那封来信(指不想去巴黎的信)……她最后出于对你的爱陪你去了巴黎。”“如果你母亲当初直接从曼海姆回来,她就不会死。”“就因为你的那些新朋友,她搁置了回家的计划,和你一起离家。”但事实上是列奥波德一直在要求安娜·玛利亚的陪同。对此沃夫冈只是简单地辩解了一句:“假如我从来没有来过巴黎——但事已至此。”(1778年7月31日)——他的确一开始就不想去巴黎。

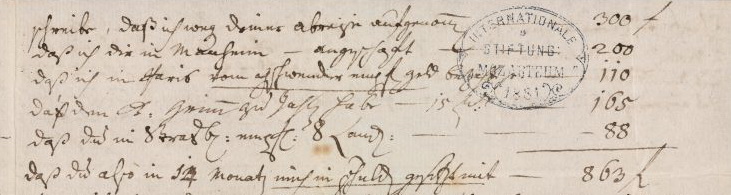

列奥波德在1778年11月19日要求儿子回萨堡的信件中则提出了更加尖锐的指控:“在你母亲不得不枉死在巴黎后,我希望你别再进一步导致你父亲的死。”也在同一封信中,列奥波德终于拿出当年自己母亲对付他以试图让他回到故乡的手段:欠钱。信中列奥波德详细地列出了清单,指出沃夫冈欠了他共计863 florin。

如果对这个863 florin没有直接概念的话,我们可以大致和当代中国工资水平做个比较。863 florin大约相当于沃夫冈在萨尔茨堡两年的薪水,以现在二、三线城市年轻人大约4000的月薪来算,相当于让身无分文的沃夫冈背上了8-9万的欠款——考虑到沃夫冈此时的窘境,这不是一个小数目。当然,这只不过是逼儿子回来的手段罢了。

1778年12月29日,新年前两天,沃夫冈写信给父亲:“我自己写不了——我心里满是泪水。”并在信中附上了父亲朋友Johann Baptist Becke的说情信:“我从没见过哪个儿子胸中怀有这么多对父亲的爱与情感……他值得来自父亲所有的爱和欢乐。”但很快他就收到父亲12月28日发来的信件:“你之前要是直接回萨尔茨堡,我本来就能还掉100 florin的债。我命令你马上回来……老天啊,你到底让我当了几回还不了债的骗子!”至此,沃夫冈放下所有恳求的希望,并且在1779年初怀着失落和对故乡的怨恨回到萨尔茨堡。

21. 萨尔茨堡的冬天

“活得受人尊敬和活得愉快是两件完全不同的事,而对于后者,在萨尔茨堡,如果没有魔法帮助我是做不到的。”这是1778年8月莫扎特写给朋友的信件。从父亲提出让他回萨尔茨堡的要求开始,整整拖延了半年之久后,莫扎特才在1779年1月回到这个让他厌恨的音乐贫瘠之地。尽管故乡有他深爱的父亲和姐姐,有许多爱着他的朋友,但这个天地对他而言的确是太狭小了:职责之内的演奏、教书是对他才华的浪费,他真正渴望的是作曲,尤其是歌剧。另一方面,萨尔茨堡对他而言也意味着主教对他的剥削和限制,更意味着父亲以爱为名的控制和枷锁。等到他最终决意彻底与主教决裂时,他面对的最大阻碍并非来自主教,而是父亲激烈的反对和指责。

等到沃夫冈最终在维也纳定居后,他只在1783年婚后回到萨尔茨堡一次以寻求和父亲姐姐的和解。我们并不知道这次回家他的感受如何,我们只知道,从此以后沃夫冈再也没有回过故乡,哪怕是姐姐的婚礼和父亲的葬礼也没有参加,正如他的父亲列奥波德当年离开故乡Augsburg再也没有和母亲和解一样。

萨尔茨堡又是如何对待这个叛逆的孩子呢?莫扎特死后,维也纳、布拉格、柏林、卡塞尔都举办了纪念演奏会,但是萨尔茨堡没有;康丝坦斯在他死后五年内为他在维也纳、布拉格、格拉兹、林茨、德累斯顿、莱比锡和柏林举办巡回演唱会,但是萨尔茨堡没有;莫扎特的雕像在欧洲各大城市树立,但萨尔茨堡直到1842年,他死后整整五十年才为他树立起第一座雕像;林茨在1793年为他树立雕像并且成立学会,多年不断演奏他的音乐,但萨尔茨堡直到1840年才有类似学会设立,几十年间,萨尔茨堡几乎没有演奏过他的音乐(即使是在莫扎特还活着的时候,自从他出走后,萨尔茨堡就绝少演奏他的音乐)。1792和1793年由列奥波德朋友出版的萨尔茨堡指南中,即使在描述莫扎特当年居所的时候,也只字未提莫扎特这个名字。关于他的死,在萨尔茨堡只留下一段短小的讣告——当莫扎特在欧洲各地声名鹊起的时候,萨尔茨堡却刻意遗忘了他。

22. 伊曼努尔·席卡内德

Emanuel Schikaneder(1751-1812),剧院经理,演员,歌手,作词,作曲——基本上剧院要干的事情他都得会干。他比沃夫冈大五岁,出身贫寒,年纪很轻就开始以剧院巡回演出为生。

沃夫冈在萨尔茨堡的最后两年有两个剧团在萨尔茨堡巡回演出,席卡内德是其中之一,从1780年9月中旬待到了1781年2月底(而另一个隶属于Johann Heinrich Böhm)。出于对剧院和歌剧的热爱,沃夫冈以很大热情投入了为两个剧团的音乐创作中。不过由于沃夫冈从1780年11月就被指派去慕尼黑创作歌剧《依多美尼欧》,所以在萨尔茨堡这段时间沃夫冈并没有太多地参与席卡内德剧团的创作。尽管如此,席卡内德很快成为了莫扎特一家的好朋友,连一向严肃、厌恶“油滑小人”的列奥波德都对这个年轻人印象不错,称他为“der ehrliche gute Man(真诚的好人)”,还帮他向慕尼黑的沃夫冈催稿,除去可能的“别人家孩子”的滤镜之外,不得不说席大师的确是很会做人。

席卡内德的巡演团题材非常广泛,从歌剧到话剧到芭蕾,上至莎士比亚下至低俗黄剧,可以说是包罗万象,这点在剧中他的主题歌里体现得淋漓尽致。

1784年11月他第一次来到维也纳,在Kärntnertortheater进行演出。这轮演出中席卡内德排演的剧目广受好评,包括复排了小莫的《后宫诱逃》。但最后当席卡内德准备排演博马舍话剧《费加罗的婚礼》时却被皇帝叫停(后来1786年小莫写出了知名的歌剧版本)。尽管如此,从1785年开始皇帝约瑟夫二世依旧让他受雇于宫廷,在国家剧院演出。但一个小演员的角色并不能满足这位前剧团领导人的胃口。1786年开始席卡内德再次组织剧团开始巡演。值得一提的是,这次他回到了萨尔茨堡并依旧和列奥波德保持良好友谊。

1789年席卡内德回到维也纳和前妻Eleonore共同经营维登剧院(Thearer auf der Wieden),并且在1791年9月30日,沃夫冈去世前两个月,进行了《魔笛》的首演,大获成功。(这段就是音乐剧《席卡内德》的故事。)

传说中席卡内德拖欠了沃夫冈《魔笛》的报酬,但这个说法到底是否可信需要打一个问号,因为在沃夫冈死后席卡内德很快就为他的遗孀康斯坦斯举办了《魔笛》的义演帮她还清债务。1798年沃夫冈去世7年后,在《狄托的仁慈》演唱会版本的场刊上,席卡内德这样写道:

“莫扎特的创作超越了一切对他的赞誉。当人们听到这部作品,或者是他的其他作品时,会痛切地发觉艺术界到底承受了怎样的损失。”

除莫扎特之外,席卡内德也与贝多芬等知名作曲家进行过合作。

1800年席卡内德开始筹建维也纳河畔剧院(Theater an der Wien),这座剧院于1801年6月建成开张,至今依旧矗立在维也纳。1992年《伊丽莎白》和1999年《莫扎特!》这两部剧正是在这座剧院首演。不知道当德扎首演唱到席卡内德主题曲的时候,席大师的剧院幽灵是不是大笑着打了个喷嚏呢。

可惜辉煌过后这位剧院大师的晚景十分凄凉。1804年他不得不卖掉河畔剧院,离开维也纳到其他城市从事剧院工作,而在战争和通货膨胀中他又失去了大部分的财产。他于1812年发疯,并于同年在维也纳于贫病交加中去世。

剧中的席大师主题曲则远远不止是席大师自述这么简单,某种意义上相当于MK本人突然冒出来取笑观众:我只是为了钱为了观众,认真你就输了。席大师提到的“可怖的幽灵,忧郁的王子”,虽然是在讲《哈姆雷特》,但又几乎像是在描述德扎这部戏本身,多多少少会给观众剧里剧外的错乱感,仿佛我们在看的德扎也不过是席大师排出来的剧,又仿佛席大师从剧中跳了出来和我们观众站在一起品评。

23. “写点通俗的、简单的音乐!”

列奥波德经常要求儿子写“通俗的、流行的”音乐。这条建议在早期游历期间的确让沃夫冈学到了许多新的作曲方式和曲风,但当沃夫冈的创作日趋成熟之后,这样的建议则成为了阻碍。在巴黎时期父子间就出现了关于作曲的争论,列奥波德要求儿子写一些“短小、简单、流行”的乐曲,而沃夫冈则表示:“我不好说我的音乐是不是流行——说实话,我也不太在乎,谁能不喜欢它呢?”

艺术风格的争论背后自然包含着父子关系的隐喻。父亲逐渐在儿子的创作中失去了话语权。我们在德扎第二幕也能看到,当沃夫冈发问“我到底做错了什么?!”的时候,父亲抛来的第一条指责就是作曲风格。这句,包括后面的生活方式、害死母亲、抛弃姐姐,都是为了引出列奥波德最终真正的控诉:“你伤透了我的心!”

23. 王子

“国王、王子、公主”的意象在剧中反复出现贯穿全剧(在删减的红外套中,在姐姐的菜场歌和《王子走了》中,在男爵夫人的鸡汤歌中,在沃夫冈的骄傲和死亡中)。而在沃夫冈的童年巡演时期,他就曾经设想过这样一个王国(das Königreich Rücken,脊背王国),他自己是国王,王国成员全是孩子,没有成年人——当然啦,每个孩子都会拥有这样那样的幻想,绝大多数孩子长大后会在现实的冲击下将它们抛弃,而沃夫冈从这样的幻想中走出,跟随自己的内心建立了他的音乐王国。

24.逃离父亲

历史上,沃夫冈先是于1780年11月被指派去慕尼黑进行《依多美尼欧》的创作,而后于1781年3月听从科洛雷多命令前往维也纳。与父亲真正的争执发生在他宣布要脱离主教之后,剧中将父子俩的争执前移了。

沃夫冈受雇于科洛雷多的常规薪水是450 florin,而这些钱一如既往地被父亲掌管,以至于当沃夫冈前往慕尼黑时还需要向父亲申请零花钱。1778年沃夫冈回到萨尔茨堡之前父亲给他列下了863 florin的债务,而这两年沃夫冈大概也一直期待着这个明面上的“债务”还清的那天。而在维也纳真正见识到自己伸展拳脚的天地之后,沃夫冈对科洛雷多不许他自行举办或者参加演奏会的限制、以及他提供的可怜薪水日益不满,并且再也不能忍受自己“和仆役、厨子共处一桌”的“下等人”身份以及科洛雷多暴躁的辱骂,于1781年5月9日和科洛雷多大吵一架被骂“滚蛋”之后,在次日递交书面辞呈。

萨尔茨堡宫廷一开始试图强留沃夫冈。阿科伯爵拒绝了沃夫冈的辞职信,要求他必须经过列奥波德的同意。而真正的阻碍来自于父亲的震怒。无论沃夫冈如何表达自己的痛苦和对父亲的爱,祈求他能在他最为困难、脆弱、焦虑的时刻支持他的决定,父亲依旧不为所动,反而成为沃夫冈这段时间最大的压力来源。尽管这段时间列奥波德的信并未能保留下来,但从沃夫冈的回信中可以看到,父亲指责他依然有欠债未还,指责他从未表现过对父亲的爱(所以这次就表现一次,改变主意),指责他这个决定纯粹是为了自己开心。在1781年5月19日的信中沃夫冈回复道:

“在上一封信中我几乎认不出一丝我父亲的踪迹!我的确看到了一位父亲,没错,但不是我深爱的那个满怀挚爱的父亲,不是那个在乎自己名誉也在乎孩子名誉的父亲——简而言之,不是我的父亲。但这一定是个梦。……最亲爱的、我深爱的父亲,请您随便对我提什么要求,只要不是这一条,别是这一条——光想到这条就会让我愤怒得浑身发抖。”

事实上阿科伯爵一开始的态度相当礼貌(这来自于沃夫冈的描述,所以想必是真的相当礼貌),但一次当阿科伯爵提到列奥波德给他写信数落自己的儿子以试图挽回时(这点在剧中由科洛雷多点出:“我真可怜你爹!”),沃夫冈爆发了:“我难道没收到过他的信吗?他给我写了那么多,我觉得我都要发疯了!”

最终在1781年5月底,随着阿科伯爵那著名的一踹(著名到没有一本传记不会提到这一脚),沃夫冈正式解除自己在萨尔茨堡宫廷的职位,开始了维也纳的自由音乐家生活。在他之前,欧洲历史上没有一个音乐家敢于公开彻底脱离贵族任命,他是第一个。

因为整整一个月争执而疲惫不堪的沃夫冈写信请求父亲在这个话题上到此为止。由于信件遗失,我们并不知道是父亲真的不再提这个话题,还是沃夫冈选择再也不去回应。不久之后,因为沃夫冈的婚事,父子俩再次陷入激烈的争吵,这点将在之后详述。不管怎样,列奥波德应该是意识到,儿子已经离自己越来越远了。

25. 如何摆脱阴影

剧中《如何摆脱阴影》更多是剧作者MK想要讲述的内容(或者说,是历史虚构作品中夹带的作者“私货”),关于这首歌的解读可以参考其他剧评,关于其到底是否和莫扎特本人接近也历来有所争议。但整个场景设置则来源于沃夫冈给父亲的描述,说他在和科洛雷多大吵一架之后“发高烧,四肢发抖,沿街蹒跚而行,像一个醉汉。”(1781年5月12日信)沃夫冈这么描述更多是希望能争回父亲的同情与爱:“关于这件事,你只要说一个字,就足以使我,也会使您自己重堕苦海。”从上文也可以看出,列奥波德并没有顾及儿子的祈求。

26.父亲

在第二幕开始前,让我们先把目光移到沃夫冈的父亲和人生导师——列奥波德·莫扎特身上。

列奥波德·莫扎特(1719.11-1787.5.28)出生于Ausburg的一个普通工匠家庭。他的母亲Anna Maria Sulzer来自一个织工家庭,而父亲Johann Georg Mozart则是一个再婚的书本装订商。这个家庭笃信天主教,并将列奥波德送入耶稣会高级中学接受教育。可以想见,如果列奥波德遵循父母的计划,那么他将会进入教堂,以一个教士的身份终了此生。

然而在学生时代列奥波德就表达了对这种人生道路的反感,并且在当时就作为歌手和小提琴演奏者多次参与了校内演出。1737年11月他被萨尔茨堡Benedictine 大学哲学和法理学专业录取,然而在1739年9月,列奥波德因“懒惰和缺勤”被学校开除。据记载,他对此项决定的反应“毫无异议,仿佛此事对他无关紧要”。离开大学后列奥波德迅速为自己谋求了一个乐师职位,正式开始自己的音乐生涯。

可以想见这一决定给他Ausburg的母亲带来了怎样的震动(其时他的父亲已经去世)。作为家中长子,列奥波德的行为无疑可以说是抛弃了自己对家庭、对母亲的责任。性格强硬的母亲对此进行了反击:当列奥波德结婚时,她拒绝给出法律意义上的许可(consent),并且拒绝给儿子他应得的结婚资产(300 florin,相当于列奥波德当时一年的工资)。我们之后可以看到,这一套是如何被列奥波德原封不动地照搬到了他儿子身上。

也许这位母亲的举动只是希望列奥波德能回Ausburg和她当面说清,但这无疑更加恶化了母子关系。在失败的沟通之后,列奥波德几乎是与自己的母亲彻底断绝了关系。即便是1763年,当列奥波德带着自己的两个小神童来到Ausburg巡演并且引发全城轰动时,也未曾与当时尚且在世的母亲再见上一面。

年轻时列奥波德蔑视权贵(这点或许会令很多人吃惊),多次在信件中表达了对上层毫无高贵之处却坐地剥削下层人士的不满。1753年他因“印制对两位公民(一名教士和一位伯爵)的诽谤性文字”被当局传讯并且勒令公开道歉,册子被当面撕毁。

自此,我们几乎从列奥波德年轻时的人生轨迹看到一个沃夫冈的翻版。然而和沃夫冈不同,列奥波德从事音乐的动机也许并不那么纯粹,蔑视权贵的心态也许并不那么磊落。身为萨尔茨堡的宫廷乐师,他并不喜欢自己的职责,对作曲的热情也逐渐冷淡。相比音乐,他更渴望的是获得承认,获得受人尊重的社会地位,这一切被掩藏在他的怠工和尖刻之下。此时,两个神童的诞生让他看见了获得承认和地位的机会,更让他看见了向曾经错待他的上层人士“复仇”的手段(“沃夫冈的好运和成功将会是我们最甜美的复仇,这滋味我们之前已有所品尝”,1777年12月29日信)——报复的方式,就是比他们爬得更高。这样的心态让他在沃夫冈身上倾注所有的精力培养他,可能也正是这样的心态导致他晚年越发趋于保守,最终让他和沃夫冈越离越远。

更令人遗憾的是,列奥波德并不能从自身相似的经历中体谅儿子的苦楚,反而用当年母亲对待自己的手段去对付沃夫冈;然而列奥波德当年尚且有脾气去诅咒母亲“今天或者明天就下地狱”(1755年7月21日),深爱父亲并且一辈子都在渴求爱的沃夫冈,却只能用他敏感的心去承受这样深重的痛苦了。

27. 维也纳的欢迎

1781年5月底,也就是沃夫冈递交辞呈不久,他与阿科伯爵进行了一次礼貌的会晤。在这次见面中阿科伯爵提醒沃夫冈维也纳是一个喜新厌旧的地方:“一开始你的确能挣到名声挣到钱,但好景能持续多久?过几个月维也纳人就会把目光转投向新鲜事物。”

对此沃夫冈自信满满:“就算维也纳人哪天会厌倦了我,那也得好几年,在那之前我就已经能挣到名声和钱财了。”(1781年6月2日信)

沃夫冈并不只是信口吹牛,开头几年,他在音乐相关事务上他展现了惊人的参与度:为了摆脱剧院经理和代理人的克扣盘剥,他干脆亲自组织举办对公众开放的个人音乐会,强度和频率史无前例,并为此创作了许多钢琴协奏曲;作为自己的经理,他甚至帮助同行举办类似音乐会,还曾尝试亲自出版自己的曲谱。天赋并没有给他偷懒的借口:他每天早上六点起床,从七点作曲到九/十点,然后开始授课、工作,晚上五六点到九点又是他的作曲时间,之后他会出去进行社交,回家之后又会继续作曲直到凌晨一点,第二天继续六点起床(1782年)。等到创作《费加罗的婚礼》时,他更是废寝忘食地抓住每一分钟,甚至两点睡四点起,以至于康斯坦斯担心他“会精疲力竭而亡”。

对于这样一位勤奋的天才,维也纳人最初表达了他们的热情。沃夫冈的音乐会十分受欢迎,也给他带来了不错的收入。而等到1785-1786年公众热情下降而沃夫冈的手指受到风湿病折磨之后,他逐渐停止了自己的个人演奏会事务,转而将自己的精力投入一直以来的热情和野心所在:歌剧创作。

28. 康斯坦斯

1781年5月1-2日,沃夫冈从科洛雷多的行宫搬至韦伯一家的二楼。5月9日沃夫冈与科洛雷多大吵一架后辞职,两者时间如此之近,列奥波德自然会觉得儿子是受了“这家小人”的蛊惑,并且担心沃夫冈重蹈阿洛伊西娅的覆辙,对此沃夫冈矢口否认(1781年7月25日信:“我没有谈恋爱!要是每个我开过玩笑的姑娘我都得娶,那我都要有两百个老婆了!”——这显然是为了打消父亲的顾虑)。8月底韦伯夫人让他搬离,而到了同年12月15日,他终于向父亲坦白:我打算结婚了。他向父亲陈述了经济上和道德上的理由,并且将心上人康斯坦斯形容为“这个家庭的牺牲品,也是这个家中最善良,最聪明,最美好的一员”,“不太漂亮”,“懂得履行妻子和母亲的职责”“生活俭朴”“被母亲错待”等等等等。显然这其中有不少沃夫冈为了赢得父亲好感而夸大的成分。沃夫冈把和康斯坦斯结婚视为对她的拯救——下意识里也是对自己的拯救。

“仙人跳”一事在德扎与法扎中均有表现,(历史上是不是仙人跳倒很难界定,因为是康斯坦斯自己逃出家门到瓦尔特施泰腾男爵夫人家住了一个月,以至于无法掌控女儿的韦伯太太和约翰·托瓦特逼小莫签下结婚协议保证不变心,可能也是出于对小莫名声的顾虑和保全女儿名誉的手段。不过列奥波德对此的反应是觉得两个大人应该被绑着拖去游街);结果也正如两剧中一样,康斯坦斯撕毁了协议,告诉沃夫冈她相信他(1781年12月)。之后两人还曾经闹过一次矛盾,因为康斯坦斯允许另一个年轻男子在游戏中丈量她的小腿(1782年4月)而沃夫冈大发脾气,事后沃夫冈只得乖乖写信请求康斯坦斯的原谅和回心转意。

与韦伯夫人的顾虑和急切相对应的是父亲坚决的反对态度:他刚刚在辞职一事上失去了对儿子的掌控,自然想从婚姻一事上夺回阵地。他不由自主地重复了当年母亲对待自己的模式,甚至更加糟糕:他不惜在给沃夫冈的信件中根据流言对康斯坦斯荡妇羞辱,与沃夫冈冷战长达三个月不给他写信(甚至对《后宫诱逃》的成功首演不予置评,对此小莫十分伤心:“我以为您会无比期待看到我的成就,以至于激动得几乎开不了我寄给您的包裹……但是您显然没有时间。”)。1782年8月初,由于康斯坦斯的再次出逃和韦伯夫人的威胁,沃夫冈急切地写信请求父亲给予结婚许可。父亲的回复到底如何我们不得而知,但从沃夫冈的回信中,我们看到父亲宣布沃夫冈别再指望他未来任何的支持(亦即,不给沃夫冈他按照传统应得的结婚资产,并且取消了他的继承权——和当年他的母亲一模一样),“让你的太太也了解这一点”。沃夫冈的回复是:“我亲爱的康斯坦斯知道我的情况,早就知道我从你这里可以指望得到什么。”不管父亲最终有没有给出迟到的祝福,1782年8月2日,沃夫冈和康斯坦斯都在没有列奥波德的许可之下结了婚。父亲再次尝到了失败的苦涩滋味,他的话语对儿子已经失去了绝对的权威;可他尖锐的指责对儿子的伤害却并没有消失,在之后,我们还会再度看到这父子二人的互相伤害。

29. 谜题

1786年2月19日维也纳狂欢节上,沃夫冈乔装打扮给狂欢众人分发传单,上面印着8个谜语和14条格言。事后,沃夫冈也给自己的父亲寄去了一份。关于这些谜语,在所罗门的《Mozart: A Life》中花了整整一章作了详细分析(所罗门将其视为对父亲下意识的求救,尽管可能有过度解读之嫌,但小莫出的这些谜语中以第一人称描述自己的“死亡”“残缺”等等,出现频率的确高得让人印象深刻),在此并不是重点,如果谁有兴趣我可以另开一篇翻译。

这篇主要的重点在于,剧中的“噩梦”片段,两人身份颠倒,沃夫冈变成了解谜者。在最初版本中这一段还有沃夫冈的自白更为直白地点明了这个身份:music.163.com/#/song?id=5054666

“我是解谜之人,能解开所有谜团。越是错综复杂,乐趣就越多。……无论是怎样的难题,一直以来都未曾难住我。但如今我受困于一个谜题,它的答案我却未曾解开。这快要逼我发疯:它盲目而又仿佛女人(MK解释是在18世纪‘像女人’意味着‘难以理解’和‘多变’,后版本改为‘盲目又自我中心’),看不见又难以形容;独占它时会变少,分享它时会变多;并非玻璃却易碎,坚定不移却不忠;它有自己的脾气,惊叹就会让它羞怯。……”

之后沃夫冈提出“爱情”(旧版沃夫冈这段一直在康斯坦斯床边)、“天赋”和“成功”,但这些都不是谜题的答案,直到一身总督服装(旧版)/站在权杖之上(新版)的父亲补充了谜面,道出了谜底:

“我把它赐予你,

你从我这里拿走它,

却出于叛逆毁了它。

现在你永远别想再得到它:

谜底就是幸福!”

爱情、天赋、成功,这些是沃夫冈获得的东西,也是沃夫冈一直向父亲展示、希望借此得到父亲理解认同的东西(向父亲举起的小盒子!),但在噩梦中,这些都不是答案,真正的答案已经被父亲收回;父亲在儿子的婚床前下达判决:你永远也别想再幸福。

当沃夫冈想要追出去时,剧中的精神导师形象男爵夫人(在新版穿一身旅行装)拦住了他:

“你已经成人了。人总有一天不应该再追寻父亲的背影。”

让我们回到“解谜人”这一沃夫冈的自我认知上来。西方传统中最著名的解谜人莫过于俄狄浦斯,他解开了“人”这一个谜底;而我们更清楚俄狄浦斯的另一个故事:他杀死了自己的父亲,被永远放逐出自己的故土。而德扎到结尾部分,在同样被删的法国大革命片段中,人们高喊“直立行走,人才成其为人。”然后由沃夫冈亲口说出:“成人不再需要父亲。”(新版表现为《平坦之路》中主教提到父亲时回以“我永远独立自由”的宣言)——列奥波德在生前不断向沃夫冈抛来“弑父”的指责,而当列奥波德去世后,在经历了很长一段时间的消沉痛苦之后,剧中的沃夫冈终于从心理上“杀死了父亲”。从这个意义上而言,这段是噩梦,痛苦的梦,又是包含着血淋淋希望的梦。

30. 姐姐

莫扎特的姐姐,玛利亚·安娜·莫扎特(1751-1829),昵称“玛丽安”或者“娜娜”,在童年时期作为“音乐神童”之一被父亲推销出去。他们在一起度过了愉快的童年,两人亲密无间:在沃夫冈幻想的“脊背王国”中,他是国王,她就是王后。这段时光也是娜娜最为快乐的时光。

可这段时光却一去不返:1769-1772年列奥波德带儿子三度前往意大利巡演求职,却拒绝带上母女二人,尽管两人一再写信希望能够前去,列奥波德却总是拿各种借口推脱。娜娜一辈子再也没有去过意大利,事实上从1768年开始,娜娜就极少再做公开表演:先于沃夫冈长大的她已经不再是父亲的中心,旅途中列奥波德甚至忘记了娜娜的命名日。

娜娜以惊人的顺从接受了这一切:她一直是一个听话、孝顺、自我牺牲、很少为自己提要求的孩子。即使痛苦,也多不主动倾诉,而是内化为生理表现:1777年9月,当母亲陪同沃夫冈离开萨尔茨堡外出时,娜娜经历了严重的头痛和呕吐,以至于不得不卧床休息,这是她和母亲的最后一面。沃夫冈和母亲离家期间父亲形容她“极其勤奋刻苦,无比体贴”,但显然做父亲的并没有在意娜娜心中的苦闷——对于列奥波德而言倒是并不意外。娜娜只能和弟弟倾诉:在她心中萨尔茨堡是个多么无聊的地方,她多想和弟弟相见,“只要不是在萨尔茨堡。”(1777年12月)

出于某种原因,列奥波德一直拒绝娜娜的婚事(参考他对沃夫冈恋爱婚事的态度,依旧是毫不意外),尽管早年沃夫冈给娜娜的信件中会调皮地提到许多追求者的名字,但这些都无疾而终或者被列奥波德要求中止。1781年夏天(请注意,也正是沃夫冈为辞职与结婚和父亲争吵的那段时间),娜娜30岁时(在那个时代已经是会被人嘲笑的“老姑娘”了),她与Captain Franz Armand d’Ippold(或称d’Yppold)相爱并且希望结婚,他当时已经51岁,收入平平。列奥波德再次提出了反对,娜娜又病了一场。

沃夫冈在这段恋情中一直站在姐姐这一边。在数月的聆听和关怀之后,1781年9月19日,他给姐姐写信,明确地给这对情侣提供了一个出逃计划:

“你和d’Yppold在萨尔茨堡几乎没有——说实话,我应该说根本不存在——任何前景。但是d’Yppold在这里能不能找到点机会?我想他不至于身无分文?问问他,如果他觉得行得通,他只要告诉我他打算怎么办,我绝对会尽我所能帮助他……相信我,你能在维也纳赚一大笔钱,比如在私人音乐会上演奏或者上课,你肯定会大受欢迎,也会拥有很高的收入。到那时父亲也会不得不辞去职位一起过来——而我们从此就能幸福地生活在一起。……因为靠你丈夫,你自己还有我的收入,我们很容易能够安排下来,让我们的父亲过得安宁舒适。”

剧中沃夫冈因为音乐和狐朋狗友的纷扰将给姐姐的钱用于赌博,然而从这封信中可以看到,沃夫冈对于劝姐姐出逃的主意其实是经过长久的深思熟虑并且态度坚决的,他甚至可能真的塞了钱来给姐姐提供出逃的资金(尽管这点没有证据)。然而这个计划却戛然而止。我们并不知道具体发生了什么,只知道娜娜的病情又突然加重,而这个“贫穷的爱人”从此消失在我们的视野中。这也许是娜娜最后一次用身体表达反抗的意志。三年之后,1784年8月23日,33岁的娜娜听从父命嫁给了Johann Baptist Berchtold zu Sonnenburg,一个有钱、有地位、有五个孩子、脾气不好、十分吝啬的鳏夫。

顺从的娜娜无法将怨恨指向需要她照顾的父亲身上,从此便和父亲一样,将怨恨投向“抛弃”他们父女、把照顾父亲的责任丢给她的沃夫冈身上。她了解弟弟的所有途径都来自于父亲,对弟弟和弟媳的态度也成了父亲的镜子,尤其是对康斯坦斯。康斯坦斯写给娜娜的求和信充满了苦涩的自贬,1783年7月到10月沃夫冈和康斯坦斯回到萨尔茨堡寻求与家人的和解显然也并没有成功。娜娜对康斯坦斯充满了怨恨:表面上她怨恨弟弟为了这个“不值当”的女人而彻底抛弃家庭,而实际上……她自己和弟弟同时陷入恋爱,可结果却彻底相反,弟弟的自由更凸显出她的痛苦,她怎么能不怨恨?

这样的态度对后世的影响是巨大的:所有认为沃夫冈“生活无法自理”“不负责任”“幼稚得像个孩子”“导致父亲和姐姐陷入贫穷”,认为康斯坦斯“不会持家”“耽于玩乐”“毫无才智”的评价,其实绝大多数都来自于娜娜的讲述,而娜娜忠实地反映了列奥波德在世时的看法。也许沃夫冈是有他轻率幼稚的一面,但这些指责很大程度上是不公平的:事实上列奥波德早年通过神童巡演大捞一笔,他用以威胁沃夫冈的“债务”不如说是情感手段;沃夫冈陷入贫困的原因和当时的社会环境以及战争有关,绝不完全是因为夫妻二人过于奢侈(最大的开支可能就是台球桌和衣服,这是二人的爱好,对于常年混迹在上流社会的他们而言也是相当必要的),更没有证据证明沃夫冈在赌博上花过很多钱(他其实也不一定有那么多时间);康斯坦斯通晓三国语言,对音乐远非无知,在丈夫去世之后能够迅速振作起来为丈夫举办纪念演出并且在短短数年还清债务甚至收入颇丰,也证明了她的财务能力和经济头脑。但这种从父亲角度出发的指责却至今黏附在沃夫冈和康斯坦斯的形象上,又由于人们对于“神童神话”的特殊喜好而被夸大(连康斯坦斯自己都忍不住夸大沃夫冈的“幼稚”一面),成为他们甩脱不掉的标签,连德扎也未能例外。

回到德扎,新版将姐姐的戏份大幅删去,甚至将第一幕菜场歌中原先的“在我们梦中的国度,我是公主而他是魔法王子”改成了“他是命运眷顾的王子,幸福永远与他相伴。”完全抹杀了姐姐年轻时候的心性,直到第二幕姐姐才拥有一首完整的独唱。不过这一独唱信息量不小,却经常容易被人忽略:

1、提到了姐姐贫穷的爱人,提到“我也想离开,我已下定决心,我知道要和谁同行,去向何方。”——正是历史上沃夫冈给她提出的出逃计划。

2、“父亲为我存的钱,他说都已被你挥霍干净。”姐姐对弟弟状况的了解、甚至对家庭财政状况的了解全部来自于父亲。歌词不是“父亲为我存的钱全都被你挥霍干净”,而是加了一个“他说”,个中含义请大家细细体会。我们之前也多次提到了列奥波德关于钱的守口如瓶以及拿债务作为情感捆绑手段的习惯。

3、在剧本中有这样一段描写:“列奥波德踏进房间,而娜娜并未注意。他慢慢走向娜娜。他的视线越过娜娜的肩膀想看她写了什么,可此时娜娜将信纸折了起来,密封上了。”在汉堡版中也有非常明确的父亲想偷看信而被娜娜挡开的动作。结合历史上发生的事情——我个人非常疑心是列奥波德私自偷看了姐弟俩的信件才导致出逃计划的流产和娜娜的突然病重——甚至对听话的娜娜来说,列奥波德都不用“偷看”就能命令娜娜坦白一切。但是那段时期只有沃夫冈的信件保存了下来,这只能是猜测了。

4、当姐姐哀叹“我在这里几乎要窒息”,下定决心离开的时候,父亲唱的却是:“日日夜夜,你的姐姐为你哭泣。她的感受正与我相同,现在你弃我们不顾。……回头吧,看看这里才是你的归属。”他根本不理解娜娜苦闷的原因,却自以为是地将自己的意愿强加在娜娜身上并以此来增加要挟儿子回来的筹码;他完全不知道娜娜也有一颗渴望自由的心,却想将那个已经自由的孩子重新拉回到枷锁之中。历史上的列奥波德也的确是这样的人。

如果不仔细注意姐姐与父亲歌词的含义,很容易忽略姐姐同样怀有“离开”的渴望,而再次被列奥波德强大的怨恨吸引走注意力,以为只是沃夫冈抛弃了两人。

31. 康斯坦斯(二)

前文中我们已经很多次提到她。后世对她的评价褒贬不一甚至互相矛盾,很大原因是因为她本人和娜娜对于莫扎特故事的话语权之争。除去各种轶事和口述(比如她和沃夫冈在没有柴火的屋子里跳舞取暖之类),我们确实知道的是她的确在沃夫冈去世之后为他举办了各地的巡回演唱会,迅速还清了债务并且收入颇丰,沃夫冈生前面对他复杂的债务问题也能遵循他的指示一一处理,无论如何都不应该认为她“只知玩乐不负责任”。

但在丈夫去世之后,康斯坦斯也参与了“神童神话”的塑造之中。她的讲述在爱意之中藏有怨恨,似乎她有意将丈夫塑造成一个幼稚的、需要她照顾的对象,而她自己则成为了承受苦难的圣人。对此,Otto Jahn那本相当厚重的莫扎特传记给出了这样精准的描述:

“这种不一致之处集中体现在这位遗孀的一个矛盾表现上,一方面是深以她先夫的名望为荣……另一方面则是视他们婚姻生活的艰辛为痛苦的回忆。她倾向于将这些艰辛全部归结于他对现实生活中的能力与地位的需索,而且她的某种受伤的感觉又经常与她对莫扎特的艺术成就的无限自豪以及她对莫扎特的爱的无比自信相混杂……不管怎样,我们发现康斯坦斯一直创造出一个耐心的献祭者的形象,忍受着一个天才的漫不经心,这个天才直到去世都像是一个小孩,这对莫扎特是不公平的。但如果将他们家庭的艰辛都归结于康斯坦斯,这也同样不公平。”(摘自《1791:莫扎特的最后一年》中的摘录,石晰颋译)

32. 小列奥波德

历史上小列奥波德一事发生在列奥波德从维也纳见儿子最后一面回来之后,MK也曾表示他本来是要将这段放在Warum之后。剧中最终提前并且只是在主教段落中一笔带过,但这短短一词背后的故事其实是我爬格子开始写整篇注释的缘由:因为这个故事充满了焦虑、拒绝和痛苦,给父子俩的关系敲下了棺材的最后一颗钉子。

1783年6月17日,沃夫冈第一个孩子出生。本来在十天以前沃夫冈给父亲写信请求他成为第一个孩子的教父,并且说要用父亲的名字为他或者她命名(事实上等到临产才提出这个要求已经拖得很晚)。但当孩子出生之后,沃夫冈却以好友盛情难却自己不好拒绝为由,让Raimund Wetzlar男爵当了第一个孩子的教父,用Raimund给孩子命名,把Leopold变成了中间名——或许沃夫冈其实并不那么想让孩子起父亲的名字,以父亲为教父。不管怎样,没过几个月这个孩子在夫妻俩回萨尔茨堡的那段时间夭折,本来就在家乡遭到冷遇的年轻夫妻受到了重大的打击。

1785年7月27日,娜娜的第一个孩子在她回家看望父亲期间出生,列奥波德成为了这个孩子的教父,并给他起名为Leopold Alois Pantaleon。之后娜娜回到丈夫和五个继子女身边,而这个孩子却被列奥波德留下了。列奥波德写信请求“女婿先生(Herr Sohn)”,希望能把这个孩子留在他身边九个月。

这个决定对娜娜无疑是非常糟糕的:这是娜娜自己的第一个孩子,她却不得不忍受长时间的分离,继续面对自己的五个继子女和脾气糟糕的丈夫。但是列奥波德一如既往地从未考虑过娜娜的感受,娜娜也一如既往地没有对父亲提出反抗。通过各种理由,9个月的期限逐渐延长,直到变成“只要我还能养他我就要把他留在我身边”(1786年3月17日)。

列奥波德的目的非常明确:他相信凭借“天才”的血缘他一定能再培养出一个神童。因此列奥波德将全身心扑在这个孩子身上,像任何一个外祖父一样疼爱他,与他逗乐,事无巨细地向娜娜汇报孩子的情况,还为这个孩子“钢琴家的右手形状”感动落泪(当时小列奥波德才三个月大)或者惊叹于他对小提琴声的反应——他面前的这个孩子仿佛复制了他当年面对幼年沃夫冈时的喜悦,也将他带回了欢乐的昔日时光:那时沃夫冈还是他听话的孩子,全家通过两个神童获得了无尽的财富和荣誉,而他自己,是天赋的培育者和看守者,是上帝意志的代理人,他的话对儿女有上帝般的威严和效力。剧中这样的心态被浓缩在这样一句话中:“我已经培养出了一个天才,我随时都能再培养一个!”更深一层,是他在儿子面前体会到了挫败之后需要再度证明自己的能力,是他被他亲手培养的“神童”抛弃之后转向了新的目标:一个新的“神童传说”,新的“家族事业”继承人——也就是说,他报复性地抛弃了沃夫冈。

出于这样的心态,列奥波德有意向沃夫冈隐瞒了自己在养外孙的事。当他发觉沃夫冈已经从朋友那里知情时他的反应是非常懊恼的——这反过来也证明了他对于养外孙的确有瞒着沃夫冈的理由。

而沃夫冈对此的回应是:

他将自己1786年10月18日出生的儿子命名为Johann Thomas Leopold——另一个小列奥波德,然后写信请求父亲能够在他前去英国巡演时看护他的两个孩子。显然沃夫冈已经意识到列奥波德举动背后的含义,但如果列奥波德还肯一视同仁地答应看护他的孩子,至少他还没有被完全抛弃。

然而父亲的回答却异常激烈:

“他还是他老婆想的可真是个好主意!这安排可真妙!他们俩跑出去玩——没准还会死在外头——或者留在英国,而我得带着俩孩子跑着追!”(1786年11月17日给娜娜)

这个冰冷的拒绝无异于当头棒喝:列奥波德不愿在沃夫冈夫妻巡演工作时看护他们的孩子,却将娜娜的孩子作为“神童”候选人——他正式宣告了对沃夫冈及其后代的拒绝,他们已经不再是他会为之倾力的家人。沃夫冈清楚这一点,从此彻底向父亲关闭了心门,甚至没有告诉列奥波德那个孩子在他拒绝之前已经在11月15日夭折的事实。列奥波德直到次年3月才从朋友那里知道这个事实:“他上一个儿子,那个小列奥波德(而不是小Johann——他也知道儿子起名的用意!),已经死了。”(然后列奥波德一如既往地开始指责夫妻俩不负责任异想天开。)但列奥波德显然也意识到了什么,以至于在1787年3月16日给娜娜的信件中愤怒地第一次直呼沃夫冈的全名:“沃夫冈·莫扎特一封信都没有寄给我,尽管我马上给他写了信。”(当然,在沃夫冈1787年4月4日给父亲的最后一封信中说信件都被丢失了,但谁知道是不是借口?沃夫冈从此给父亲的信件都变得稀少而冷淡。)在列奥波德生命中最后两年,他和儿子之间往来着渴求和拒绝的循环,彼此将对方越推越远,直到列奥波德去世。父亲最终也没能谅解儿子。

至于小列奥波德,他在外祖父去世后随即被送回母亲身边。他成为了一名士兵,退役后成为公务员,到最后也没有从事音乐事业。

33. 最后一面

1785年2月11日狂欢节期间,列奥波德来到维也纳,和儿子共度了两个半月时光。此时正值沃夫冈在维也纳受欢迎程度以及财政状况的巅峰,儿子怀揣着热切向父亲展示自己在维也纳的成就。而父亲在给娜娜的信中也毫不掩饰他对儿子的骄傲:皇帝约瑟夫二世是怎样在观众席高喊“Bravo, Mozart!”,海顿是怎样告诉他沃夫冈·莫扎特是这个时代最杰出的作曲家。在家庭方面,即使是一向厌恶韦伯一家的列奥波德也不得不承认,韦伯太太做饭很棒,康斯坦斯其实精于持家,沃夫冈的儿子卡尔是个很惹人喜爱的孩子(然而一年半后他拒绝看护抚养的两个孩子中就包括卡尔)。父亲甚至在儿子的推荐下加入了共济会——这在当时是一个宣扬人人平等、亲如兄弟的组织。

然而狂欢气氛很快过去,列奥波德的脾气愈发暴躁,最终当他在4月25日离开维也纳时,父子俩可以说是不欢而散的。或许因为沃夫冈太急于向父亲展示自己的成功,忽略了老迈的父亲无法承受这样的负担(“没一天不是一点以后才睡,没一天能在九点以前起床”“每天都有音乐会,不停地上课、音乐、作曲,我怎么受得了!”1785年3月12日信),但更深一层,对列奥波德而言,沃夫冈的一切成就都在扇他的耳光,向他证明他当年对儿子辞职和婚事的阻拦都是错误的,而这个他一手带大的儿子再也不需要他的指导:儿子没有他也能过得非常好甚至超出他自己想象的好,他在儿子的生命中已经失去了价值。

毫无疑问列奥波德对儿子的骄傲出自真心。在回到萨尔茨堡后父亲依然以各种途径收集儿子的消息(即便儿子没有主动告诉他),关注他的一举一动,向别人称赞儿子的作品——当然这些儿子都不知情。但是他是否下意识也在渴望儿子受挫——这样就能借此告诫他“不听老人言吃亏在眼前”,甚至让他回到萨尔茨堡,回到自己身边,继续当自己孝顺听话的儿子?父亲的价值并不是建立在儿子的成功上,而是建立在自己话语的效力上;之前他一直预言儿子会一败涂地也是出于这样的心态,而当沃夫冈真的实现了父亲所说的成功,他越是展现,就越是宣告了父亲的失败,挫伤了父亲的自尊心,也越是响亮地向父亲宣告,过去的那个神童已经成年,父子俩的分离再也不可避免。

在维也纳初版中这一段比较详细:姐姐读出了父亲寄来的充满了骄傲和矛盾的信件,沃夫冈伴随着《红外套》骄傲欢乐的旋律将钱装在小盒子里呈给父亲(呼应父亲不断提起的欠钱话题),而列奥波德愤怒地将盒子打翻,钱洒落一地。到了汉堡之后,父亲直接将象征音乐的小盒子打翻在地,揭露了更为残酷的事实:当父亲的,要的从来都不是他的天赋,他的成功,他的音乐。

34. 发疯

之前我也曾经整理过发疯这段台词的来源,现在在原有基础上进行一番补充:

Beeilung, Beeilung: In der nächstenAbteilung. Die schwierigsten Fugen. Erstaunlich, erstaunlich. Dieses Tuch wirdseine Schwester über seine Augen legen.

快一点,快一点:在下一个乐章。最难的赋格。真惊人,真惊人。他的姐姐要在他眼前蒙上一块厚布。

来自于第一幕“音乐神童”一场中父亲的夸口和炫耀。

Blind für Gefahr’n. Schliess dein Herz in Eisen ein!

看不见危险。你要铁石心肠!

来自《你要铁石心肠》父亲的歌词。“看不见危险”和上一句“在他眼前蒙上一块厚布”巧妙地接上了。

Ohne Freunde ist das Leben öd undfreilich unverzeihlich.

没有朋友,生活单调乏味,不可饶恕。

化用《朋友》中Lang ist es freilich nicht mehr verzeihlich, dass er die Pflicht einesBruders versäumt.(当然我们早已无法容忍他忽视对兄弟的责任,此句后来被删)以及Erfolg ohne Freunde ist öde.(没有朋友,成功味同嚼蜡。)两句

Leider ist er erwachsen.

可惜他已经长大。

第一幕“音乐神童”的父亲:“作为孩子莫扎特他吸人眼球,但很快他就会长大成人,到时候他就只是一个泯然众人的普通作曲家。我多希望他永远是个孩子!”

Alle Wunder sind vorüber.

所有奇迹都已经过去

第二幕“奇迹已经过去”中的父亲:“有一点你要牢记,对我们而言奇迹已成为过去。”当时沃夫冈回答:“我不再需要奇迹”以及《我是音乐》中的“奇迹会再次降临”。

Hilflos ohne mich!

没有我你会无助!

《为什么你不能爱我》中沃夫冈对父亲的倾诉:“你却认为,没有你我会无助,孤身一人,很快就会为冲动而懊悔。”

Ein Künstler muss streng sein mit sich.

艺术家必须严于律己。

来自上半场去巴黎之前列奥波德对儿子“艺术家必须要自由!”的回应。(已被删)

Alle böse, böse. Böse Wölfe. Schlangen!

都是恶魔,恶魔,恶魔,豺狼,毒蛇!

剧中没有对应原词,但似与《你要铁石心肠》中父亲的“因为世界上全是恶魔(WEIL DIE GANZE WELT VOLL TEUFELN IST)”有关。此外,巴黎时期父亲给沃夫冈的信中有明确的“所有人都是恶棍(Die Menschen sind alle Böswichter)。”

Alles ist verloren, wenn wir unsverlier’n.

如果我们彼此失散,就失去了一切。

来自删减曲目《永不消逝的音乐》中父亲的感慨。

Du bist ungeschickt und kindlich.

你那么笨拙,那么天真,

两次《没人比我更爱你》(同意沃夫冈前往巴黎之前和阻止沃夫冈去维也纳时)父亲的原话。

Du wirst mich zum Wahnsinn treiben.

你要把我逼疯

来自删减曲目《红外套》中父亲的话:“我看你是要把我逼疯(Mir scheint, du willst mich in den Wahnsinntreiben )!”是沃夫冈说我写的曲子都在脑子里时父亲的愤怒回应。新版相应台词是“你要逼死我!”

Dass die Familie zerbricht, daserlaub‘, erlaube ich nicht!

我们的家庭分崩离析,我决不允许,决不允许!

来自第二次《没人比我更爱你》(即阻止沃夫冈去维也纳)时父亲的话:“我决不允许我们的家分崩离析。”

可以说,整段发疯沃夫冈几乎是在呼应父亲的台词,可见剧中父亲的离去给他造成了怎样的打击。日版将这段发疯(以及之后男爵夫人的黄金星reprise)移到得知父亲死讯之后,我个人觉得是一种合理而且更残酷的安排——因为沃夫冈之前的家庭到此是真正地分崩离析了。而韩版整体重新编排了这段发疯的歌词,将“父亲”的指向变得更加明确,尤其最后一句“你害死了你的母亲!”如同审判的法槌一般落下,极其震撼。

35. 借钱信

沃夫冈一家在维也纳的财政状况很难用单纯的“好”或者“不好”来定性。一方面,沃夫冈的收入远远超过了他自己估算的生活费用,夫妻俩的生活也远未达到很多人以为的“铺张奢侈”的程度(连列奥波德都承认这一点);另一方面,华贵服装、佣人、养马、昂贵房租、钢琴和台球桌等等,占据了他们绝大一部分开支,这些对普通夫妻而言也许是毫无意义的浪费,但对于需要出入上流社会的莫扎特夫妇而言,至少从沃夫冈自己的视角,却又显得十分必要。

刚来到维也纳的几年,沃夫冈通过他自己以及帮助别人操办的个人音乐会获得了相当不错的收入。然而或许是因为风湿导致的手指疼痛,或许钢琴协奏曲也不能再满足大师的胃口,1786年开始他逐渐停止公开音乐会的演出,将精力倾注在一直以来的目标——歌剧之中。1785年10月他开始与达蓬特一起创作《费加罗的婚礼》,这个题材的选择颇具风险,在1785年2月席卡内德试图上演该剧话剧版本时就被叫停,作为朋友想必沃夫冈也知道,但他却主动地将这个剧本介绍给了达蓬特。1786年5月1日该剧首演,尽管据说受到了观众的热烈欢迎,却只在当年上演了9场。之后1787年创作首演的《唐·乔万尼》,尽管我们现在看会称赞是当之无愧的杰作,当时却并不成功。1787年11月沃夫冈终于得到了一个可有可无的“室内乐师”的宫廷职位,但无论是职责还是薪水(一年800 frolin,而前一任的年薪是2000 florin)都无法满足他,他的作曲也因为不迎合流行口味而受到批评。1788年奥地利与土耳其再次开战更是让境况雪上加霜:大量预算被投入战争之中,贵族参战,伤亡惨重,即便留在国内的贵族也纷纷选择避居乡间,公开音乐会以及歌剧数量骤然减少。多种因素叠加,导致从1786年开始沃夫冈的收入骤减,接下来几年甚至只有一半甚至更少,直到最后一年才有所好转。贫穷和疾病总是互为因果,1789年康斯坦斯因为怀孕和病痛不得不经常到巴登的温泉疗养,这又是一笔不菲的开支。沃夫冈自己也不得不应对病痛以及伴随而来的抑郁情绪的折磨,受到这些的影响,沃夫冈自身的创作数量也降至了谷底。

多重打击之下,沃夫冈开始四处借钱,留下了诸多堪称低三下四甚至不顾自尊的借钱信,某种程度上也“证实”了列奥波德对儿子持续不断的指责(1787年5月当列奥波德听说儿子从年租460 frolin的昂贵住所搬到Landstrasse上年租175 frolin的屋子时表露出了“我早就料到”的冷漠)。这些借钱信固然能反映沃夫冈真实的财政状况,但后世的研究者们却也在讨论着这样的可能性:这样的卑微恳求是否更多出于心理原因而非实际紧缺(最早发出借钱信时沃夫冈的财政状况似乎尚且良好)?是否是对父亲一贯理财观念的反抗?

不管怎样,到了沃夫冈生前最后一年,他的财政状况是有好转的。收入回升,借钱的数额越来越小,创造力回来了,音乐也逐渐重新受到维也纳观众的欢迎。如果他能再多活几年,我们看到的可能就不是这样一个贫病交加的结局。

36. 韦伯一家

剧中给沃夫冈的财政窘境增加了一条理由:韦伯一家的索取。剧中这个场景发生在沃夫冈一家刚刚搬家到更便宜的居所之处,一切都还乱糟糟没有整理,韦伯一家挑这时候来讨钱更显得无情。

不过其实沃夫冈与韦伯一家的关系非常好。事业上,沃夫冈与约瑟法、阿洛伊西娅以及她们的丈夫们保持着良好的合作关系;生活上,沃夫冈经常去探望岳母,给岳母的信里直接称呼她为“Mama”,小女儿索菲在沃夫冈生前一直未婚,和韦伯太太一起在需要的时候照顾莫扎特一家。以沃夫冈一旦爱人便会全心全意奉献出去的性子,财务往来是非常有可能的,方式倒可能就不是剧中这样的催逼了。

37. 姐姐(二)

姐弟俩的疏远是从1783年沃夫冈带着妻子最后一次回萨尔茨堡开始的。这趟省亲对两人来说恐怕都不是什么愉快回忆,之后整整三年,姐弟俩都少有信件往来。娜娜与列奥波德的关系倒是变得更加紧密起来,父亲成了姐姐了解弟弟状况的全部来源。

姐弟俩的矛盾在1787年5月底父亲去世时到达顶峰。和剧中不同,关于父亲的死姐姐不仅没有亲自前往维也纳,连一封信都没有给弟弟寄去,沃夫冈是从朋友(正是姐姐之前那个贫穷的爱人d‘Ippold)那儿知道的,一同知道的还有父亲相当不公平的遗嘱。当然早在数年前他和康斯坦斯结婚之时他便已经从父亲那儿知道自己失去了继承权,但当这样的遗嘱真正摆在眼前还是让人震惊:父亲竟然真的到死也没有原谅他,姐姐更是继承了父亲的怨恨。对此沃夫冈的回信生硬而愤怒:

“我们最亲爱的父亲之死,完全出于我意料之外,你不把死讯告诉我,我并不感到惊奇,因为其原因是不难猜想的……财产实际上对你没有什么用处,相反它却对我有极大帮助,我想,为我的妻儿着想,是我的责任。”(1787年6月16日)

随后姐弟二人达成协议:姐夫会给弟弟寄去1000 frolin,并且归还他多年来寄存在父亲这里的总谱(这些总谱也作为遗产被列奥波德留给了娜娜)。沃夫冈不傻,就算之前一直被父亲控制,这么多年独立生活下来他自然能猜到通过早年的神童巡游父亲攒了至少上万的财产,不公平的财产分割带来了更深的、被父亲和姐姐抛弃的愤怒;然而从姐姐角度,弟弟又何尝不是抛弃了自己、抛弃了照顾父亲的责任把一切都推到她身上?于是这对早年亲密无间、互相倾吐自由渴望的姐弟,在沃夫冈生命的最后几年几乎断绝了信件来往,等到沃夫冈去世之时,娜娜甚至不知道弟弟家有几个孩子。

38. 父亲之死,唐璜,安魂曲

父亲去世,唯一他可能写信倾吐心声的姐姐又对他关上了大门,沃夫冈这段时间的心情我们只能凭揣测,于是他在父亲去世前后创作的歌剧《唐·乔万尼》便格外引人注意了。

《唐·乔万尼》的迷人之处在于,它塑造了一个以欺骗为家常便饭以浪荡生活的自由为荣的浪荡子,开场便因为勾引他人而杀死了一个父亲,这样一个道德败坏者却被音乐赋予了魅力,上半场最后当他面对众人围攻相逼时毫无惧色,仿佛世间无人能够奈何他;但就是这样一个满口谎言的人,当他最后被那个父亲的石像相逼要求忏悔时却宁可遭受天谴也绝不肯在此时说谎:“不,我绝不忏悔!”古怪的英雄主义在他身上爆发。在维也纳演出时沃夫冈更是删掉了最后的道德说教片段,停留在一个相当浪漫主义的结局上。这些在观众心中会激起非常矛盾的印象:一方面我们知道这个恶棍最终受到惩罚被拖下地狱是罪有应得,另一方面我们又会不由自主被这个恶棍吸引,因为他强大、自由、无所顾忌。无怪乎当年的评论会认为这部剧道德败坏,也无怪乎后世研究者会对这部剧展现出来的矛盾情绪如此感兴趣,更何况剧中唐璜被一个父亲杀死,现实中沃夫冈失去了自己的父亲。

当然本剧词作是达蓬特,唐璜传说也早有渊源,这样解读剧情有过度之嫌(不清楚沃夫冈到底在剧情上参与了多少,虽然从石像一段震慑人心的音乐很难不联想到沃夫冈自身的遭遇上去),但这并没有阻止后人的演绎和再创作,Amadeus和法扎对此都有所发挥。德扎并没有提及这部剧,但我认为它以剧情本身和《唐·乔万尼》的石像一幕构成了呼应:那便是在父亲死时,由父亲的鬼魂给沃夫冈派下了安魂曲的命令。

历史上安魂曲邀约发生在1791年沃夫冈前往布拉格前后。这个神秘来使后来被证实只不过是一个贵族的故作玄虚,可这对当时身体有恙又经常陷入忧郁的沃夫冈而言却影响巨大;哪怕他可能知道背后实际上是谁,他也总是不可避免地陷入神秘主义的忧伤情绪之中,流泪说着“这部安魂曲恐怕是为我自己所作”。德扎有意更进一步将观众也代入这样的神秘主义氛围中:将这个场景设置在沃夫冈哀悼亡父的教堂,蒙面人身份成谜,声音低沉,不回答沃夫冈的问题;而在初版以及之后许多版本中(包括在最新出版的全套钢琴谱中),这个蒙面人都由列奥波德的演员扮演,乐谱中写明了这是“列奥波德的鬼魂”。连起来看呼应就很明显了:父亲的鬼魂带来了另一个世界的消息,向浪荡子发出了召唤。如果我们更大胆更过度解读一点,将前后内容也平移过去的话,会发现列奥波德不断指责儿子会杀死自己(实际上当然不是,但沃夫冈是否也会这么责怪自己?),而面对父亲冰冷的道德要求,这个被父亲指责的“浪荡子”沃夫冈恐怕即使再痛苦,也会发出这样的吼声:“不!我绝不忏悔!”

39. 魔笛

受宫廷求职的不如意(1790年新皇上任之后更是对他冷淡)以及整体社会趋势影响,在人生末年莫扎特已经开始逐渐将创作重心从贵族沙龙、宫廷剧院转移到中产阶级的私人演出以及更贴近平民的剧院中去。1791年达蓬特被宫廷免职,沃夫冈与维也纳宫廷本就不算紧密的关系又断了一条。差不多同时,莫扎特接到了老朋友席卡内德抛来的橄榄枝,开始创作一部德语歌剧。

根据康斯坦斯的描述,席卡内德找上门的时候自己也境况窘迫,一心指望沃夫冈能救他出水火,而事后并没有给沃夫冈报酬。不过事实上当时席卡内德的剧院已经算得上是大受欢迎,所以没给钱一事也是真假难辨,至少莫扎特实际上对钱的进项还是比较在意的,即便是兄弟可能也不会任凭他糊弄。当然康斯坦斯对席卡内德的恶感也不是不能理解,毕竟当时便有很多传言暗示席卡内德带着小莫趁着康斯坦斯在巴登疗养期间寻花问柳,康斯坦斯也有所察觉。这些都在剧中有所表现。

魔笛于1791年9月30日首演,之后获得了巨大的成功,沃夫冈给妻子的信中描述了自己获得承认的喜悦。次年这部剧次年便开启了巡演,很快就迎来了百场纪念。事实上,一股莫扎特的热潮正在暗暗酝酿,在莫扎特去世后的几年达到了高峰。而莫扎特本人在生命的最后一年也有幸亲眼目睹了这股热潮的起始。

在那段时期给妻子的信中沃夫冈看上去依旧是一个快乐而精力充沛的青年:他总是带着朋友去歌剧院看自己的歌剧,当台捉弄席卡内德(席大师不得不当台对着他吼了句“别闹!”),因为萨列里的赞美感到高兴,也会因为一个“白痴”的不理解而气恼,丝毫看不出一点死亡的征兆。可长期废寝忘食的工作和一直压抑的忧伤毕竟压垮了他,实际上在布拉格莫扎特的身体已经出现了不适,抑郁的心情也时不时卷土重来,沃夫冈开始谈起自己的死亡。

40. 后世的印象

不管他本人愿不愿意,随着浪漫主义的兴起和对“怪异天才”的猎奇心态,莫扎特已经成为音乐家中最为流行的一个符号。莫扎特糖和小人遍布大街小巷,他生前厌恨、也冷漠对待他的萨尔茨堡现在总以他为“旅游宣传大使”。列奥波德也许会高兴,但沃夫冈要是泉下有知怕是会气得拍桌而起。

事实上,他的形象总是被固定在幼年。也许是大家习惯用父亲的视角审视违背父命的孩子,又习惯用常人的视角希望在天才的性格之中找到不寻常之处,以满足某种虚假的幻想和猎奇,因此他的神童形象,以及神童形象的种种延伸,竟然在后世也成为莫扎特这个名字摆脱不掉的阴影了。我们现在提到莫扎特这个名字,总会想到他是天才,是神童,想到他小时候以怎样的形象风靡欧洲宫廷留在了各式各样的画中,想到他飞快的写作速度和不打草稿的传说;或者总会觉得他是个没长大的孩子,想到那些传说轶事中他幼稚乖张不负责任的性格;或者会想到他的音乐总是被认为“欢快”而“轻松”;似乎很少会想到他其实非常勤奋,在短暂生命中写下来的谱子光抄写就要抄好几年;很少会想到他在创作出最成熟音乐时已经超过三十岁,是一个成年人;更少会想到他的音乐其实并不总是快乐轻松,而经常包含着深挚的痛苦,却总是能在最后得以缓解和救赎。

初版颂歌的墨镜气球便是着意讽刺了这样的庸俗化风潮,新版更为温和一些,让沃夫冈一直在场,告诉观众他到底是怎样拼了命才撞出了这样的盛名。

41. 死亡

年轻人的死亡总是让人惋惜的,即使在那个平均寿命很短的时代,沃夫冈也活得并不算长。尽管他之前谈到死亡时会声言它是“最好最真诚的朋友”“通往真正乐土的钥匙”,但我并不认为他真的做好了准备。当时的莫扎特,歌剧受到欢迎,经济状况有所好转,创作力在最后一年井喷,来年还和他人约好了伦敦之行,一切都在向着美好的方向前进,无论如何,这场疾病来得太过突然也太让人惋惜。

根据后人从症状和疾病史推断,莫扎特或因链球菌感染引发慢性肾小球肾炎,最终导致肾衰、高血压以及并发脑出血和肺炎导致死亡。慢性肾小球肾炎在治疗上通常需要大剂量激素冲击治疗,当时的医疗水平只会不靠谱的放血和灌肠,自然是无法救治的,可能反而加速了莫扎特的死亡。当然,沃夫冈一旦投入创作便不管不顾不吃饭不睡觉的拼命法,让他无法好好修养,肯定是促进了他疾病的恶化的,“为音乐耗尽生命”不是全无道理。

莫扎特死时身边并非空无一人,康斯坦斯和妹妹索菲都在他身边,德扎的演绎是艺术化的处理方式。同样被艺术化的还有莫扎特的葬礼,似乎对于参与者这是他们一生中见证的大事,对于旁人它又满足了诸多对于薄命天才的想象,因此在流传讲述过程中总免不了被添油加醋,比如席卡内德这位浮夸的朋友还大叫“他的鬼魂到哪儿都跟着我”之类。在诸多与其说传记不如说是小说的作品中通常会尤其黏腻地渲染“风雪交加”“一衾破席”“没有墓碑”这样的气氛。而尽管那年维也纳的冬天的确很冷(一定程度加速了沃夫冈的死亡),但沃夫冈下葬那天却并没有风雪;沃夫冈的葬礼也许的确不够华贵(只比身无分文的人高一级),但这也是当时大多数市民会选择的葬礼规格,一方面是因为便宜,另一方面也是根据约瑟夫二世颁布的简葬法令,也有人猜测这根本就是莫扎特自己的意愿:毕竟他也深受启蒙影响,反对教权,为共济会理想而倾心。不管怎样,这段往事都已经掩藏在迷雾中了。

无论是Amadeus,法扎,还是德扎,归根结底都是剧作家为了阐释自己的主旨而进行的二次创作,并不能当传记来看。即使是传记,包括本篇,也只不过是尽量在历史的曲面镜中看到那么一点可能接近“真实”的部分罢了。说到底即便是亲近之人也很难全盘了解,同一句话都能有诸多解读方式,更何况是这么久远的过去。

但本篇并不意在“还原”什么历史,目的还是在德扎这样一部作品上,希望通过补充,了解剧作者所选材料的详细情节,从而窥见作者真正想要表达什么罢了。但这些并不足够,这也是为何我故意略去了对于两段《逃离阴影》的讨论,因为这两段所涉已经超越了传记部分,而是更为广大深远的内容。这些要我现在讲是心里没底的,也许以后才会试图挑战。从这样一部作品里我们看到的也不会是一个“历史上的莫扎特”,而是MK笔下的莫扎特,经过了重塑和提炼,某种意义上和莫扎特的音乐一样,更为广泛,脱胎于他的个人经历,也超出了他的个人经历。

参考资料:

- Maynard Solomon, Mozart: A Life. 整篇文章绝大部分参考了这本传记。

- 霍华德·钱德勒,罗宾斯·兰登,《1791,莫扎特的最后一年》,广西师范大学出版社。

- Mozart Briefe und Dokumente – Online-Edition,莫扎特相关书信全集。

- Otto Jahn, Life of Mozart.