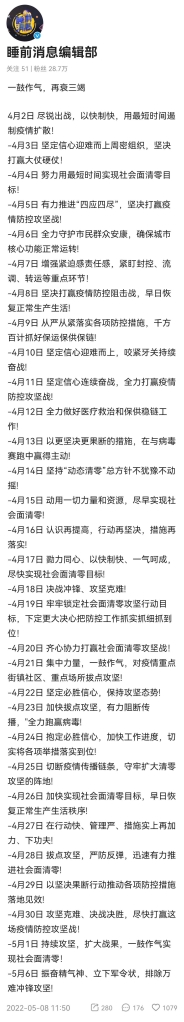

自2019年新型冠状病毒(Covid-19,以下简称新冠)于武汉首次报告以来,两年多时间,中国官方已为新冠病毒构建了一套完整的战争话语体系。2020年1月28日,习近平会见谭德塞时提出“我们完全有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。[1]”同日,中共中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》[2]。自此以后,战争隐喻便构成了我国官方对于新冠最重要的解释方式之一。一方面,各级政府不仅将“疫情防控阻击战”一词挂在嘴边,更是时常宣布本辖区“进入战时状态”;另一方面,受官方控制的新闻媒体也在大规模地应用“战争”这一意象:“战疫”、“请战”等用词层出不穷。这种强度的宣传之下,民间也不可避免地将新冠视作战争中“必须剿灭的敌人”看待。

这种对疾病的战争隐喻自然不为新冠所独有,苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》中对此有十分详细的阐述。自从科赫发现微生物致病原理之后,感染性疾病便被视为“外来生物”对于身体的一种“入侵”,而身体的免疫系统则构成了一道“防线”来“抵御入侵”。这种叙事方式出现在每一本医学教科书、疾病科普、乃至洗手液广告中,已经成为了“大众常识”的一部分。尽管医学界普遍清楚微生物本身介导的伤害可能只占一部分,许多感染性疾病的发病机制很大部分是由免疫系统的过度反应导致(包括新冠),而真实的病因可能比我们想象得还要复杂得多,但“微生物入侵”——“身体防御”这一战争攻防关系依然牢牢占据着我们的思维和话语体系,已经构成了我们对于感染性疾病坚固而不可动摇的认识。而这种认识则不可避免地带上了感情色彩:致病微生物是让人厌恶的敌人,而身体是易受侵犯的城池。

当疾病,尤其是传染性疾病扩展到社会层面进行阐述时,战争隐喻也相应扩大,变成了病毒对于人类社会的“入侵”,而减少疾病死亡的努力和付出被称为“战斗”、“牺牲”,正如我们此次从各种官方话语和新闻中看到的那样。

当一件事被视为“战争”,那么,许多本不该有的额外意义便会赋予其上。

首先,“战争”通常意味着“消灭敌人”、乃至“歼灭敌人”的意愿。无论是闪电战也好、阻击战也好、持久战也好,其最终目的必然是“获得胜利”,亦即将“让敌人离开”作为最终的目标。然而,当我们把病毒视为“敌人”时,尤其是面对这样一个全球大流行的病毒,这套话语体系是失效的。人类目前唯一真正用科学手段“消灭”的病毒是天花,是建立在疫苗的广泛可得、接种后终生免疫、以及天花本身的高病死率之上,而这些特点在新冠,尤其是Omicron毒株上无一成立。Omicron的R0甚至已经达到9.5左右[3],可以称得上是人类历史上传染性第二的疾病。以目前的手段,此种病毒不可能被消灭,而除非我国从此严格闭关锁国,否则也不可能将其永远“驱逐出境”。如果用战争话语体系比喻对Omicron的控制手段,则意味着我们在“打”一场永远没有“胜利”的“战争”,这显然会造成极大的消耗。

第二,“战争”意味着对“我”与“非我”的区分,而“非我”则意味着“邪恶”,承载了本不应有的情感想象。

一方面,是将“我(人类)”与“病毒”区分,而给病毒赋予负面人格:将病毒本身由于传代速度快、纠错机制差导致的高变异发生率视为病毒的“狡猾”,将病毒从感染到发病中间经历的潜伏期称为病毒的“隐匿”。事实上,变异可能朝各种方向发展,未必不利于人类,而潜伏期也是自然现象,但这些人格化隐喻都加重了对病毒的恐惧和憎恶,也蒙蔽了许多人对于病毒本身的认识。

而如果说赋予病毒邪恶人格尚有提醒大家主动消毒、洗手的积极意义,那么区分“我”与“非我”更糟糕的一面,则在于对于“传染源(患者)”的妖魔化,这是“战争”隐喻不可避免的后果:将本为受害者的患者同样视作“敌人”,哪怕这样的想法没有摆在台面上。因此,每一次某个城市爆发出传染,即使疾病本身并未造成严重后果,对“零号病人”的“人肉”和谩骂总是屡禁不止。谩骂者试图从蛛丝马迹中抠出患者“行为失当”之处,从而为自己的指责找到依据。如果他/她不是患者,这样的“失当”本是稀松平常,这意味着他/她承受的谩骂仅仅来源于“患者(传染源)”的身份,也意味着驱动谩骂者的全部动力,来自于随着身份改变而突然产生的“敌我关系”。即使是反击这样的谩骂,着眼点也总是注重在“他/她的行为没有错”之上,但对于“敌我关系”本身,则常常缺少有力的反击。患者(传染源)至少在其得病的这段时间内被不可避免地视为“非我”。这样的现象即使在目前十几万人感染的上海依然屡见不鲜:将核酸检测阳性的人(未必是病人)称为“羊”,找出阳性携带者称为“捉羊”,或者更进一步,要求居委驱逐因为无收容地而居家隔离的邻居,要求家长忍耐阳性幼童被单独隔离的现状,或者是阳性同时患有其他疾病的患者无法得到救治。

第三,“战争”意味着意识形态的高度统一有了正当理由,而对“动摇军心”的“叛徒”则需除恶务尽。而这点,在长期坚持意识形态统一、并长期与西方对抗的中国尤其放大。意识形态对抗的话语曾被中国官方用于对艾滋病的宣传上,将其视为“西方性解放的恶果”,但随着艾滋病在中国的流行而逐渐改变。而面对新冠,则在发源地之争外增添了一套新的话语体系,即所谓“清零”与“躺平”的斗争,背后则被阐释为“中国特色制度”和“西方民主制度”的斗争。这也是对新冠的战争隐喻在中国的特殊之处。

事实上,如前文所说,消灭一种病毒的条件十分苛刻,人类目前仅做到过一次,且原因也更多依赖于天花病毒本身的特性而非人类的高明手段。而对于新冠Omicron这一毒株,几乎可以肯定最终必须面对“共存”的结局,仅仅是时间早晚的问题。本文无意比较防疫方式的优劣,这需要对流行株本身的致病性、致死率,及防控状态下的次生灾害发生数量进行综合判断,同时也要结合当地的医疗状况乃至政府组织能力。但无论是哪种防疫方式,本质上是一个科学和方式选择问题,是可以互相辩论,也未必要100%同意哪一方的问题。但在“战争”的话语体系下,这变成了一个“我”与“非我”的站队问题,这是本文要讨论的重点。

战争话语体系的第一步就是将“非我”妖魔化,即将其他国家的防疫政策一股脑等同于“美国的防疫政策”,并且一概污名化为“躺平”。美国在特朗普任期内,以特朗普为代表,确实做出了许多令医学界人士匪夷所思之事,但这并不代表美国将永远如此,更不代表整个“西方”都跟美国一样。各大制药公司从未停止开发疫苗和药物的脚步,各国政府总体上也没有停止推广疫苗的力度,即使是向来最“躺平”的美国,最近也在推广“Test to Treat”一站式服务,任何一种,都不应视为“躺平”。“躺平”一词无视了其他国家控制疾病的努力,隐含着对他国的嘲笑和藐视:将他国的行为视为“投降”的卑劣,而将本国的政策视为“坚守阵地”的高尚行为。之前曾有网友发出“只有中国在坚持”的感慨,也正是这种对立思想的结果。

战争话语体系的第二步则是清除一切“非我”。在妖魔化其他防疫方式之后,本国坚守的防疫政策变成了不容讨论的“唯一正确”,稍有反对意见则被视为需要清除的“叛徒”,一个科学问题变成了战争中的站队问题。官方至今仍在强力宣传新冠的死亡人数和严重程度,却有意淡化其致病力已经远远低于武汉最初的数据和次生灾害的影响;在国内社交媒体只要探讨“共存”可能性均被删帖,哪怕发帖人是中华传染病杂志的前总编都是如此。这种人为制造的偏差,都是战争意识形态的直接反映,即战争中不能容下任何不同意见。而这点,由于我国将防疫问题拔高为国家制度的优劣比较,更是变得不容讨论,不容置疑。这是我国权力机构对争议问题一贯的处理,而新冠流行则给了它们得以发挥的空间。

科学的本质是提出质疑,战争的本质是服从命令。而将战争话语体系套用在科学探讨中,其直接后果就是僵化,不能根据实际情况变化及时调整策略。因为所有反对意见都被压制,维护“思想纯洁”同时也意味着失去了改变的力量,一切资源都被投入被认为是“正确”的“路线”上,如同火车面对转弯的铁轨却只能直挺挺向前冲去。这自然是我们都不希望看到的,但目前我们却没有任何办法阻止它发生。

第四,“战争”通常可以鼓动“不利己”、“不惜一切代价”的高尚情怀。事实上,“不惜一切代价”这一短语已经进入了官方防疫的话语体系中。“战争”意味着全面动员,意味着全社会的资源都倾其所有、毫不犹豫地集中在这一件事上,也意味着个人的“牺牲”被视为理所应当。无论是哪种防疫方式,其最终目的本应该是社会的福祉、对高危人群的保护,但现实是,许多案例中个体因为防疫政策本身而死亡,其中不乏本该被保护的高危人群。Liu等人在《Excess mortality in Wuhan city and other parts of China during the three months of the covid-19 outbreak: findings from nationwide mortality registries》研究2020年初武汉3个月的额外死亡,也指出在封城期间心脏病、糖尿病及自杀死亡人数均较往年大幅度上升。[4] 本来,这些额外死亡应当作为事实论据得到承认,但在战争话语体系中,这些死亡均被视为达到“最终胜利”必要的代价而被忽略;而这种“最终胜利”,因为病毒本身的特性以及战争话语体系的僵化,实际上已经遥遥无期。这反过来,使对个人利益“暂时”的损害时限拉长到了无限。而鼓吹“战争”中“无私高尚”的另一面,则是对任何软弱、利己的不宽容,官方媒体经常报道国外公民“集会游行反对封控”的新闻,意在批判国外公民的“愚蠢”、“不顾大局”、“自私自利”,这一切均与战争体系下的“高尚情怀”相反,从道德上打压个体为自己争取出行生活权利的行为,其本身也是对国内民众更好的控制手段。而封控区人民一有抱怨,则遭到网民攻击,而官方则纵容这种攻击,也是同样的思维方式。

因此,以战争话语体系应对疾病,既歪曲了对疾病本身的认识,加深了人对于疾病的恐惧;也将患者妖魔化,割裂了人群;同时由于人为抬高,而导致科学问题变成一个政治乃至道德问题,对于科学探讨百害而无一利;所对应的个体利益受损又被视为理所应当。这种现象在许多国家都曾出现,然而此次在中国又有其特殊性,不仅在于官方的有意引导,也在于其强度更是达到了不允许任何怀疑的程度。其背后原因,我仅用苏珊·桑塔格的一句话即可说明:“极权主义政治意识形态试图强化人们的恐怖感,一种外来占领迫在眉睫的危机感,这有利于它们自身的既得利益——而重大疾病是可资利用的材料。”[5]对疾病的恐惧越深,就越可被操控,这正是中国官方利用战争话语体系所希望达到的目的。

而之所以写这篇文章,也是希望对此次中国政府对新冠的战争隐喻进行详细分析,将其暴露在阳光下,减少其对我们下意识的影响。疾病不是对社会的“入侵”,也不是必须被“消灭”的敌人,控制疾病流行的努力目的在于减少死亡人数而非“消灭疾病”,人类与疾病的关系本不该用“胜利”一词来衡量,而政府无权“牺牲”任何个人的生命以“打赢这场战争”,更无权将科学问题转化成“战争”……除非它本意就想制造一种战争状态以方便控制。越是如此,我们就越是要分析、厘清这样的语言,因为语言决定了我们的思维方式,而思维方式决定了我们的行为,和行为会导致的后果。

- 《亲自部署!习近平:坚决打赢疫情防控阻击战》 人民日报 2020-01-31

- 中共中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》 新华网 2022-01-28

- Liu Y, Rocklöv J. The effective reproduction number for the omicron SARS-CoV-2 variant of concern is several times higher than Delta[J]. Journal of Travel Medicine, 2022: taac037.

- Liu J, Zhang L, Yan Y, 等. Excess mortality in Wuhan city and other parts of China during the three months of the covid-19 outbreak: findings from nationwide mortality registries[J]. The BMJ, 2021, 372: n415.

- 苏珊·桑塔格《疾病的隐喻》。